近年、従業員の健康管理に戦略的に取り組む「健康経営」が注目を集めています。

従業員の心身の健康を保つことで、生産性向上や医療費削減、離職率低下などの効果が期待できるためです。しかし、健康経営の取り組みには費用がかかるのも事実。そこで活用したいのが、国や自治体が提供する各種助成金や補助金です。

健康経営の推進には、従業員の日常的な健康管理が欠かせません。リーズナブルに従業員の健康管理が行えるアプリ「Givefit」なら、手軽に健康管理ができるから始めやすく、業務改善にもつながります。本記事では、健康経営に活用できる助成金を分野別に詳しく紹介していきます。

下記では健康経営におすすめのアプリを14選紹介しています。あわせてご覧ください。

【2025年最新】健康経営におすすめアプリ14選を紹介!選び方や導入の流れも解説

導入しやすい設計で、企業の健康支援を確実にサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

健康経営に活用できる助成金や補助金を分野別に紹介

健康経営に関連する助成金は、その目的や対象によってさまざまな種類に分かれています。まず、主要な分野として以下のような助成金があります。

- 職場環境改善を支援する助成金:働きやすい職場づくりを支援

- 労働者の健康管理を支援する助成金:健康診断や予防対策を支援

- メンタルヘルス対策を支援する助成金:精神的健康の維持・改善を支援

- 働き方改革を支援する助成金:労働時間短縮や休暇取得促進を支援

下記では、健康管理システム導入時に利用できる補助金について解説しています。あわせてご参考ください。

補助金で健康管理システムの導入費用を2/3に?活用できる補助金や活用方法を徹底解説!

職場環境改善を支援する助成金

職場環境の改善は、健康経営の基盤となる重要な取り組みです。ここでは、より良い職場環境づくりを支援する2つの助成金をご紹介します。

職場定着支援助成金

職場定着支援助成金は、労働者の定着促進を図るため、雇用管理の改善に取り組む事業主を支援する制度です。従業員の離職率を下げることで、結果的に職場の健康度向上にもつながります。

対象となる取り組み例

- 評価・処遇制度の導入・改善

- 研修制度の充実

- 健康づくり制度の導入

- メンター制度の導入

- 短時間正社員制度の導入

この助成金は、雇用管理制度の導入と、その効果による離職率の低下という2段階で支給されます。まず制度導入時に57万円(生産性要件を満たす場合は72万円)、その後離職率が目標値を達成した場合に追加で支給される仕組み。

申請には、制度導入前に雇用管理制度整備計画の認定を受ける必要があります。計画認定後、実際に制度を導入し、一定期間経過後の離職率改善状況によって支給額が決まります。

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図る助成金です。設備投資や人材育成、職場環境改善などを通じて生産性を向上させることで、従業員の働く環境も改善されます。

助成対象となる経費

- 機械設備の導入・更新

- コンサルティング導入

- 人材育成・教育訓練

- 経営コンサルティング

- 設計・デザイン

- 広告宣伝・広報

- 職場環境改善(照明、空調、騒音対策等)

助成率は事業場規模によって3/4または4/5で、助成上限額は30万円から600万円まで。賃金引上げ額と引上げ対象となる労働者数によって上限が設定されています。

申請にあたっては、事業実施前に交付申請を行い、承認後に事業を開始する必要があります。事業完了後は実績報告を提出し、賃金引上げの実施状況と併せて審査を受けることになります。

働き方改革推進支援助成金

働き方改革は健康経営の重要な要素の一つです。長時間労働の是正や有給休暇の取得促進などを通じて、従業員の心身の健康を守ることができます。働き方改革推進支援助成金では、以下の4つのコースが用意されています。

- 業種別課題対応コース:業界特有の課題解決を支援

- 労働時間短縮・年休促進支援コース:労働時間短縮と年次有給休暇の取得促進を支援

- 勤務間インターバル導入コース:勤務終了から次の勤務開始まで一定時間を確保する制度の導入を支援

- 団体推進コース:中小企業団体等が行う働き方改革の取り組みを支援

業種別課題対応コース

業種別課題対応コース(旧:労働時間等設定改善推進コース)は、業種の特性に応じた労働時間等の設定改善を図る中小企業事業主を支援します。各業界が抱える特有の課題に対応した取り組みに助成金が支給される制度です。

対象業種と主な課題

- 医療業:夜勤・交代制勤務等の長時間労働

- 情報サービス業:長時間労働、深夜業務

- 運輸・交通業:拘束時間の長さ、不規則勤務

- 宿泊業:繁忙期の長時間労働

- 飲食業:長時間労働、休日確保の困難

助成率は対象経費の3/4(条件を満たす場合は4/5)で、上限額は1企業あたり100万円。労働能率の増進に資する設備・機器の導入や更新、労務管理用ソフトウェアの導入、人材確保に向けた取り組みなどが対象となります。

申請手続きでは、事業実施前に交付申請を行い、承認を受けてから事業を開始。完了後は実績報告書を提出し、労働時間等設定改善の効果を報告する必要があります。

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間短縮・年休促進支援コースは、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。従業員のワークライフバランスの実現と健康確保を目的としています。

成果目標の設定が必要

- 月60時間を超える時間外労働の上限設定

- 月平均所定外労働時間数の削減

- 年次有給休暇の計画的付与制度の導入

- 年次有給休暇の平均取得日数の増加

助成対象となる取り組みには、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修・周知・啓発、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の作成・変更、人材確保に向けた取り組み、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新などがあります。

助成率は対象経費の3/4、上限額は成果目標の達成状況に応じて50万円から200万円まで設定。特に生産性要件を満たす場合は助成率が4/5に引き上げられます。

勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバル導入コースは、勤務終了後から次の勤務開始まで一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保する制度の導入を支援します。従業員の疲労回復と健康確保に直結する重要な取り組みです。

勤務間インターバル制度とは

- 1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間を確保する制度

- EU(欧州連合)では11時間以上の継続した休息期間の確保が義務化

- 日本では努力義務として労働時間等設定改善法に規定

助成対象となる取り組みには、労務管理担当者や労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、就業規則等の作成・変更、労務管理用機器の導入・更新、労働能率増進に資する設備・機器の導入などがあります。

助成率は対象経費の3/4、上限額は休息時間数に応じて40万円から100万円まで。9時間以上11時間未満の場合は40万円、11時間以上の場合は100万円が上限となります。

団体推進コース

団体推進コース(旧:職場環境改善コース)は、中小企業団体や事業主団体等が、その傘下の事業主のために労働時間短縮や賃金引上げに向けた環境整備に取り組む場合に支援する助成金です。個別企業では対応が困難な課題に、業界全体で取り組むことを促進します。

対象となる団体

- 事業協同組合、商工組合等の中小企業団体

- 一般社団法人、公益社団法人

- 商工会、商工会議所

- 同業種の中小企業で組織される団体

対象事業には、傘下企業への専門家派遣、人材確保に向けた取り組み、管理者等に対する研修、セミナーの開催、巡回指導・相談窓口設置等があります。労働環境の改善に向けた調査・研究、広報・啓発活動も助成対象。

助成率は対象経費の3/4、上限額は500万円です。ただし、都道府県単位の団体の場合は上限が1,000万円に引き上げられます。団体が主体となることで、個別企業だけでは実現困難な大規模な働き方改革が可能になります。

高齢者の雇用に関する助成金

高齢化社会が進む中、高齢者が安心して働き続けられる職場環境の整備は健康経営の重要な要素となっています。高齢者の身体機能や健康状態に配慮した職場づくりを支援する助成金として、以下の2つが用意されています。

- エイジフレンドリー補助金:高齢者が安心して安全に働ける職場環境の整備を支援

- 65歳超雇用推進助成金:65歳以上への定年引上げ等の制度整備を支援

エイジフレンドリー補助金

エイジフレンドリー補助金は、高年齢労働者(60歳以上)の労働災害防止を目的として、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の整備に取り組む中小企業事業者に対する補助金です。加齢に伴う身体機能の変化を踏まえた職場改善を支援します。

対象となる取り組み例

- 身体機能の変化による危険を防止するための設備・装置の導入

- 介護・看護作業等での腰部負担軽減のための機器導入

- 熱中症予防のための休憩施設の整備

- 高年齢労働者に配慮した安全衛生教育の実施

- 高年齢労働者の特性に配慮した作業マニュアルの策定

補助率は中小企業事業者の場合1/2、小規模事業者の場合は2/3となっています。補助上限額は100万円ですが、賃金要件(申請年度の賃金引上げ率が3%以上)を満たす場合は120万円まで引き上げ。

申請にあたっては、60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用していること、高年齢労働者のための職場環境改善に要する経費が20万円以上であることが条件となります。事業完了後は、高年齢労働者に対する安全衛生教育の実施状況も報告する必要があります。

65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等の環境整備を行う事業主を支援する助成金です。3つのコースに分かれています。

3つのコース

- 65歳超継続雇用促進コース:65歳以上への定年引上げ等を実施

- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:高年齢者向けの雇用管理制度整備等を実施

- 高年齢者無期雇用転換コース:50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換

65歳超継続雇用促進コースでは、定年を65歳以上に引き上げた場合、継続雇用制度を70歳以上まで引き上げた場合、定年の定めを廃止した場合に応じて助成金が支給されます。支給額は引上げ年数や対象労働者数によって15万円から160万円まで設定。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースでは、高年齢者の雇用管理制度の整備等に要した費用に対して助成率1/2(上限100万円)で支給されます。賃金・人事処遇制度や短時間勤務制度、在宅勤務制度の導入などが対象。

高年齢者無期雇用転換コースでは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合、対象労働者1人につき48万円(生産性要件を満たす場合は60万円)が支給されます。

これらの助成金を活用することで、経験豊富な高年齢労働者が健康で安全に働き続けられる環境を整備し、企業の人材確保と生産性向上の両立が期待できます。

子育て・介護と仕事の両立を支援する助成金

従業員のワークライフバランスの実現は、健康経営における重要な要素です。子育てや介護といったライフイベントと仕事を両立できる環境を整備することで、従業員のストレス軽減や離職防止につながります。この分野では以下の助成金が活用できます。

- 両立支援等助成金:育児・介護と仕事の両立支援制度の導入・活用を促進

- くるみん認定助成金:子育てサポート企業認定(くるみん認定)の取得を支援

両立支援等助成金

両立支援等助成金は、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのため、制度導入や制度利用の促進に取り組む事業主を支援する助成金です。育児・介護休業法を上回る制度の導入や、働きやすい職場環境の整備に対して支給されます。

主なコース

- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金):男性の育児休業取得を促進

- 介護離職防止支援コース:仕事と介護の両立支援制度の導入・活用を促進

- 育児休業等支援コース:育児休業の円滑な取得・復帰を支援

- 不妊治療両立支援コース:不妊治療と仕事の両立を支援

- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

出生時両立支援コースでは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に対して支給。第1種(20万円)と第2種(60万円)があり、育児休業の取得日数によって支給額が決まります。

介護離職防止支援コースでは、「介護支援プラン」を策定し、介護休業の取得・復帰や介護制度の利用を支援した場合に支給。環境整備、休業取得時、職場復帰時の各段階で28.5万円ずつ、最大85.5万円まで受給可能です。

育児休業等支援コースでは、「育休復帰支援プラン」を策定し、育児休業の取得・復帰を支援した事業主に対して、休業取得時28.5万円、職場復帰時28.5万円が支給。代替要員確保時にはさらに47.5万円が加算されます。

不妊治療両立支援コースでは、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を整備し、労働者に利用させた事業主に対して環境整備、休暇取得等、長期休暇の各段階で支給。最大96万円まで受給できます。

くるみん認定助成金

くるみん認定助成金は、厚生労働省の「子育てサポート企業」認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)の取得を支援する助成金です。子育て支援の取り組みが優良な企業として認定を受けることで、企業イメージの向上や人材確保に効果が期待できます。

くるみん認定の主な認定基準:

- 計画期間における男性の育児休業等取得率が10%以上

- 計画期間における女性の育児休業等取得率が75%以上

- 3歳から小学校就学前の子を持つ労働者について育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度又は所定労働時間の短縮措置に関する制度を講じている

- 計画期間において年次有給休暇の取得率が70%以上

プラチナくるみん認定の追加基準

- 男性の育児休業等取得率が30%以上

- 労働者の各月ごとの平均残業時間が45時間未満

- くるみん認定を既に受けていること

くるみん認定助成金では、認定取得のためのコンサルティング費用や制度整備費用などが助成対象となります。

助成率は対象経費の2/3で、上限額は50万円。プラチナくるみん認定の場合は上限が100万円に引き上げられます。

申請にあたっては、一般事業主行動計画を策定・届出し、計画に基づく取り組みを実施していることが前提となります。認定取得後は、企業の子育て支援の姿勢をアピールでき、優秀な人材の確保や従業員の定着率向上につながることが期待されます。

これらの助成金を活用することで、従業員が安心して子育てや介護に取り組めるような職場環境を整備し、働きやすい会社として評価を得ることができるでしょう。

心身の健康対策に役立つ助成金

従業員の心身の健康を直接的に守る取り組みは、健康経営の根幹をなす重要な要素です。職場での健康リスクを排除し、専門的な健康管理体制を整備することで、従業員の健康維持・増進と生産性向上の両立が期待できます。この分野では以下の助成金が活用可能です。

- 受動喫煙防止対策助成金:職場での受動喫煙防止対策の設備整備を支援

- 団体経由産業保健活動推進助成金:中小企業の産業保健活動の充実を支援

受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するための施設設備の整備に要した費用を支援する助成金です。2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙となったため、適切な受動喫煙防止対策が求められています。

助成対象となる事業

- 喫煙専用室の設置(紙巻きたばこ専用)

- 加熱式たばこ専用喫煙室の設置

- 屋外喫煙所の設置

- 換気装置の設置・改修

- パーティション等の設置

対象事業主の要件

- 中小企業事業主であること

- 労働者災害補償保険の適用事業主であること

- 受動喫煙防止対策に係る事業を実施すること

- 常時雇用する労働者が50人以下であること(飲食店等は100人以下)

助成率は工事費、設備費、備品費の2/3で、1事業場あたり最大100万円まで支給されます。屋外喫煙所の設置についても同様の助成率で最大100万円が上限。ただし、措置を講じる場所が複数ある場合でも、1事業場あたりの上限額は変わりません。

申請は事業実施前に行う必要があり、都道府県労働局への事前相談が推奨されています。事業完了後は実績報告書を提出し、適切に受動喫煙防止対策が講じられていることを確認する実地調査が実施される場合もあります。

団体経由産業保健活動推進助成金

団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体等が傘下の中小企業の産業保健活動の充実を図るために実施する事業に対する助成金です。個別の中小企業では対応が困難な専門的な産業保健サービスを、団体を通じて効率的に提供することを目的としています。

対象となる団体

- 事業協同組合、商工組合等の中小企業団体

- 一般社団法人、公益社団法人

- 商工会、商工会議所

- 同業種の中小企業で組織される団体

- その他厚生労働大臣が認める団体

助成対象事業の例

- 産業医や保健師等による健康相談、保健指導

- 労働衛生に関する講習会、研修会の開催

- 職場巡視指導の実施

- 健康診断結果に基づく事後措置の指導

- メンタルヘルス対策に関する指導・相談

- 作業環境測定の実施・指導

助成率は対象経費の2/3で、1団体あたりの助成上限額は500万円です。ただし、全国規模の団体の場合は上限が1,000万円に引き上げられます。対象経費には、専門家への謝金、会場借料、資料作成費、測定機器のリース料などが含まれます。

申請にあたっては、事業実施前に事業計画書を提出し、承認を受ける必要があります。事業終了後は実績報告書とともに、傘下企業における産業保健活動の改善状況を報告することが求められます。

期待される効果

- 傘下中小企業の産業保健活動レベルの向上

- 専門的知識を持つ産業保健スタッフへのアクセス改善

- 労働災害や職業性疾病の予防効果

- 従業員の健康意識向上と生産性の改善

この助成金を活用することで、資源や専門知識が限られる中小企業でも、質の高い産業保健サービスを受けることができ、従業員の健康管理体制の充実を図ることが可能になります。

健康経営の助成金を活用する最大のメリット

健康経営に取り組む企業にとって、助成金の活用は単なる費用負担の軽減以上の価値をもたらします。ここでは、助成金活用の3つの大きなメリットについて詳しく解説していきます。

健康経営の初期コストを抑えられる

健康経営の導入には相当の初期投資が必要ですが、助成金を活用することで大幅にコストを抑制できます。具体的にどの程度の負担軽減効果があるのか、代表的な事例で見てみましょう。

受動喫煙防止対策の場合:喫煙専用室の設置工事には通常150万円程度の費用がかかりますが、受動喫煙防止対策助成金(助成率2/3、上限100万円)を活用すれば、実質負担額は50万円まで軽減。設備費だけでなく、換気装置の導入(50万円程度)についても助成対象となるため、総額200万円の対策費用のうち100万円が助成され、自己負担は半分の100万円で済みます。

メンタルヘルス対策の場合:ストレスチェックの外部委託費用は従業員100名規模で年間約30万円、専門カウンセラーによる相談体制構築には年間60万円程度が必要です。しかし、団体経由産業保健活動推進助成金を活用すれば、これらの費用の2/3(約60万円)が助成され、自己負担額は30万円程度に圧縮されます。

職場環境改善の場合:エルゴノミクス(人間工学)に基づいた机や椅子の導入、照明設備の改善、空調システムの更新などには、100名規模の企業で300万円程度の投資が必要。業務改善助成金(助成率3/4)を活用すれば225万円が助成され、実質負担は75万円となります。

健康管理システムの導入:従業員の健康データを一元管理するシステムの導入には初期費用200万円、年間運用費50万円程度が一般的です。働き方改革推進支援助成金を活用することで、初期導入費用の大部分をカバーし、健康管理の効率化を低コストで実現できます。

これらの数字を見れば、助成金活用によって健康経営への取り組みハードルが大幅に下がることが理解できるでしょう。特に中小企業にとって、数百万円規模の初期投資を半減できるメリットは非常に大きいといえます。

社員の健康投資を経営効果に変えられる

健康経営における助成金の活用は、単なる経費削減ではなく「経営資源への戦略的投資」として位置づけることが重要です。適切な投資対効果(ROI)の視点を持つことで、健康投資の価値を最大化できます。

健康投資のROI計算例

従業員100名の企業が年間100万円(助成金活用後の実質負担額)の健康投資を行った場合の効果を見てみましょう。

- 医療費削減効果:1人当たり年間3万円の医療費削減 → 300万円の効果

- 離職率改善効果:離職率が5%改善(採用・教育コスト1人当たり100万円として) → 500万円の効果

- 生産性向上効果:アブセンティーズム(病欠)が半減、プレゼンティーズム(出勤しているが体調不良で生産性低下)が3割改善 → 年間500万円相当の効果

- 労働災害減少効果:労災件数半減による保険料軽減と業務停滞回避 → 50万円の効果

合計1,350万円の効果に対して投資額100万円のROIは1,350%となり、極めて高い投資効果を実現できます。

中長期的な経営効果

助成金を活用した健康投資の効果は、短期的な費用対効果だけでなく、中長期的な企業価値向上にも寄与します。

- 企業ブランド価値の向上:健康経営への取り組みが対外的に評価され、取引先からの信頼度向上

- 優秀人材の獲得力強化:働きやすい職場として求職者に選ばれやすくなる

- 従業員エンゲージメント向上:会社への愛着度が高まり、自発的な業務改善や提案が増加

- 組織の持続可能性確保:高齢化社会において健康で長期間働ける組織基盤を構築

これらの効果を金額換算することは困難ですが、企業の長期的な競争力向上に与える影響は計り知れません。助成金を活用することで、限られた予算でこうした多面的な効果を得られることが、健康経営投資の最大の魅力といえるでしょう。

健康経営優良法人の認定取得にも

助成金を活用した健康経営の取り組みは、経済産業省が認定する「健康経営優良法人」の取得にも直結し、さらなる経営効果の拡大が期待できます。

健康経営優良法人認定の要件と助成金の関係

健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定要件の多くは、助成金の活用によって効率的に満たすことができます。

- 健康課題の把握と必要な対策の検討:団体経由産業保健活動推進助成金を活用した専門家による健康課題分析

- 従業員の心身の健康づくりに向けた具体的対策:受動喫煙防止対策助成金による環境整備、両立支援等助成金によるワークライフバランス施策

- 従業員の感染症予防に向けた取り組み:エイジフレンドリー補助金を活用した職場環境改善

- 健康経営の取り組みに関する情報開示:助成金活用事例の対外発信

認定取得による企業価値向上効果

健康経営優良法人に認定されることで、以下のような具体的なメリットを得られます。

- 採用力の大幅向上:就職活動中の学生の8割が「健康経営に取り組む企業で働きたい」と回答(経済産業省調査)

- 取引先からの信頼度向上:大手企業の調達基準において健康経営への取り組みが評価項目に追加される傾向

- 金融機関からの優遇措置:健康経営に取り組む企業向けの低利融資制度や保証制度を利用可能

- 保険料の優遇:一部の損害保険会社で健康経営優良法人向けの割引制度を提供

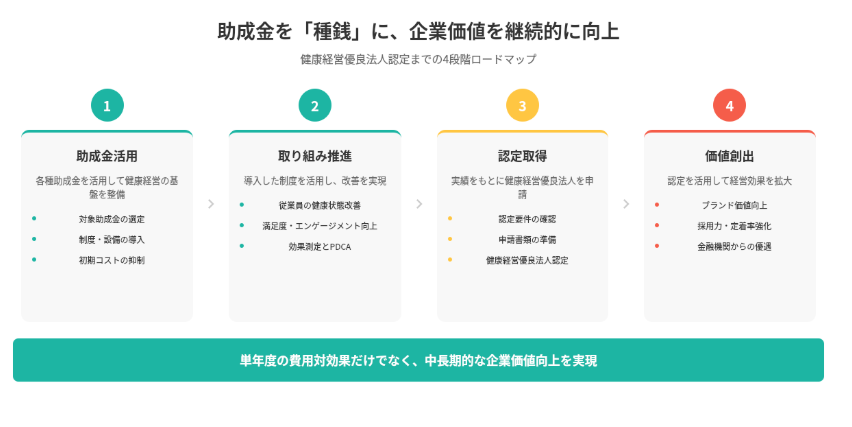

段階的なステップアップ戦略

助成金活用から健康経営優良法人認定、さらなる経営効果創出までの流れを整理すると以下のようになります。

- 第1段階(助成金活用):各種助成金を活用して健康経営の基盤となる制度や設備を整備

- 第2段階(取り組み推進):導入した制度を活用し、従業員の健康状態や満足度の改善を実現

- 第3段階(認定取得):取り組み実績をもとに健康経営優良法人の認定を申請・取得

- 第4段階(価値創出):認定を活用したブランド価値向上、採用力強化、取引機会拡大

このように段階的にステップアップすることで、助成金という「種銭」を元手に、継続的かつ拡大する経営効果を生み出すことが可能です。

特に中小企業においては、限られた経営資源を最大限活用するため、助成金を起点とした健康経営の展開が極めて有効な戦略となります。単年度の費用対効果だけでなく、中長期的な企業価値向上の観点から助成金活用を検討することが重要といえるでしょう。

まずはお気軽にご相談ください。

助成金を活用するために必要な準備

健康経営に関する助成金を活用するためには、申請前に整えておくべき基盤があります。

多くの助成金では労務管理の適正化が前提条件となっているため、事前準備を怠ると申請が受理されない可能性もあります。

申請の前提条件を満たす

厚生労働省の助成金を申請する際には、以下の基本的な前提条件を満たしている必要があります。これらは助成金の種類を問わず共通して求められる要件です。

- 雇用保険適用事業所であること:従業員を雇用している事業所は、原則として雇用保険への加入が義務付けられています。助成金の多くは雇用保険制度を財源としているため、適正に雇用保険に加入していることが申請の大前提となります。

- 労働・社会保険諸法令を遵守していること 労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法などの各種法令を適正に遵守している必要があります。過去に重大な法令違反があった場合、一定期間助成金の申請ができなくなる可能性もあります。

- 就業規則が適切に整備・届出されていること 常時10人以上の従業員を雇用する事業所では、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。助成金の申請時には、最新の就業規則の提出が求められることが一般的です。

自社で行うべき労務管理の整備

助成金申請を成功させるためには、日常的な労務管理体制の整備が欠かせません。

以下の項目について、申請前に必ず点検・改善を行いましょう。

- 勤怠管理システムの整備 従業員の労働時間を正確に把握・記録するシステムの構築が必要です。タイムカードやICカード、勤怠管理ソフトなどを活用し、始業・終業時刻、休憩時間、残業時間を適切に管理しましょう。特に働き方改革関連の助成金では、労働時間の短縮効果を数値で示す必要があるため、正確な勤怠データが不可欠です。

- 残業時間の適正管理 月45時間、年360時間という時間外労働の上限規制を遵守し、適切な36協定を締結・届出することが重要。助成金申請時には過去1年間の残業時間データの提出が求められることもあるため、継続的な管理が必要です。

- 賃金台帳の整備 各従業員の基本給、諸手当、時間外手当などを正確に記録した賃金台帳を作成・保管する必要があります。助成金の中には賃金引上げを要件とするものもあるため、賃金の変動を適切に記録できる体制を整えておきましょう。

- 就業規則の見直し・更新 健康経営に関連する制度(育児・介護休業、短時間勤務、勤務間インターバルなど)を導入する場合、就業規則への記載が必要です。制度導入前に就業規則を改定し、労働基準監督署への届出を完了させておくことが重要です。

- 各種帳簿の整備 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの法定三帳簿を適切に作成・保管することが基本。これらの帳簿は助成金申請時の添付書類として求められることが多いため、常に最新の状態を維持しておく必要があります。

助成金を活用するための申請の流れ

健康経営に関する助成金の申請は、計画的に進めることで成功率を高めることができます。

以下に、一般的な申請の流れを手順に沿って整理しました。助成金の種類によって細部は異なりますが、基本的な流れは共通しています。

| 手順 | 申請段階 | 主な作業内容 | 必要書類 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 事前準備 | ・助成金の選定 ・申請要件の確認 ・社内体制の整備 | ・就業規則 ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・雇用保険適用事業所設置届の写し | ・申請期限の確認は必須 ・複数助成金の併用制限をチェック ・労務管理の適正化が前提条件 |

| 2 | 計画申請(事業実施前) | ・実施計画書の作成 ・目標設定 ・スケジュール策定 | ・実施計画書 ・会社概要書 ・登記事項証明書 ・労働保険概算・確定保険料申告書 | ・事業実施前の申請が原則 ・計画承認前の事業開始は助成対象外 ・実現可能な目標設定が重要 |

| 3 | 計画認定・承認 | ・労働局での審査 ・必要に応じて追加書類提出 ・認定通知書の受領 | ・追加で求められる書類 (助成金により異なる) | ・審査期間は通常1〜2ヶ月 ・不備があると審査が長期化 ・認定後に計画変更は原則不可 |

| 4 | 事業実施 | ・承認された計画に基づく事業実施 ・実施状況の記録・保存 ・効果測定データの収集 | ・実施記録(写真、議事録等) ・支出に関する領収書・契約書 ・効果測定データ | ・計画から逸脱しないよう注意 ・全ての支出書類を適切に保管 ・効果測定は継続的に実施 |

| 5 | 支給申請(事業完了後) | ・実績報告書の作成 ・効果の検証 ・必要書類の準備 | ・支給申請書 ・実績報告書 ・経費明細書 ・領収書・請求書等 ・効果測定結果 | ・事業完了から2ヶ月以内の申請 ・支出は事業期間内のもののみ対象 ・効果が未達成の場合は減額の可能性 |

| 6 | 審査・支給決定 | ・労働局による審査 ・必要に応じて実地調査 ・支給決定通知書の受領 | ・調査時の説明資料 ・帳簿類の提示 | ・審査期間は通常2〜3ヶ月 ・虚偽申請は助成金返還の対象 ・書類保管義務は5年間 |

| 7 | 助成金受給 | ・指定口座への入金確認 ・受給報告書の提出(助成金により異なる) | ・受給報告書 ・継続状況報告書 | ・入金まで支給決定から1〜2ヶ月 ・一部助成金は継続報告義務あり ・目標未達成時は返還の可能性 |

| 8 | 事後手続き | ・効果の継続監視 ・必要に応じて追加報告 ・書類の適切な保管 | ・定期報告書 ・効果継続の証明書類 | ・助成金により事後報告期間が設定 ・効果が継続しない場合は返還リスク ・労働局の調査への協力義務 |

下記では健康経営の支援を依頼できる健康経営コンサルティングについて具体的に解説しています。

健康経営コンサルティングの内容や費用は?導入事例やメリットも解説

健康経営の推進は「GiveFit」

健康経営の取り組みを効果的に推進し、助成金の効果を最大化するためには、従業員の健康状態を継続的に把握・管理できるシステムの導入が不可欠です。「GiveFit」は、そうした企業のニーズに応える健康管理アプリサービスとして、多くの企業で活用されています。

GiveFitが健康経営の推進に最適な理由

毎日の健康を簡単に記録できる 従業員一人ひとりが日々の健康状態を手軽に記録できる仕組みを提供。体重、血圧、歩数、睡眠時間などの基本的な健康データから、体調の変化や気分まで、包括的な健康情報を簡単に蓄積することができます。記録の負担が少ないため、継続的な利用が期待でき、長期的な健康データの蓄積が可能です。

手軽に健康管理ができるから始めやすい 複雑な操作や専門知識を必要とせず、スマートフォンがあれば誰でもすぐに利用開始できるユーザビリティを実現。健康管理に馴染みのない従業員でも抵抗なく取り組めるよう、直感的で分かりやすいインターフェースを採用しています。導入時の従業員教育コストも最小限に抑えることができます。

リーズナブルに従業員の健康管理が行える 企業向けの健康管理システムとしては圧倒的にリーズナブルな料金設定を実現。助成金を活用することで、さらに導入コストを抑制できるため、中小企業でも無理なく健康経営を開始できます。高額な専用システムを導入する必要がなく、費用対効果の高い健康管理体制を構築可能です。

業務改善につながる健康管理 単なる健康データの記録にとどまらず、収集したデータを分析して従業員の健康課題を可視化。部署別の健康傾向の把握や、健康状態と業務パフォーマンスの関連性分析などを通じて、具体的な業務改善施策の立案をサポートします。健康管理と生産性向上を連動させた取り組みが実現できます。

助成金活用との相乗効果

GiveFitの導入は、多くの健康経営関連助成金の要件を満たすのに役立ちます。働き方改革推進支援助成金における労働時間短縮の効果測定、両立支援等助成金での従業員の健康状態把握、団体経由産業保健活動推進助成金での健康管理体制整備など、様々な助成金申請時に必要な健康データや効果測定結果を効率的に収集・管理することができます。

また、健康経営優良法人認定の申請時にも、GiveFitで蓄積した健康データや取り組み実績が強力なエビデンスとなります。継続的な健康管理の実施状況や従業員の参加率、健康指標の改善状況などを定量的に示すことで、認定取得の可能性を大幅に向上させることが期待できます。

持続可能な健康経営の実現

GiveFitを活用することで、一時的な取り組みではなく、持続可能な健康経営体制を構築できます。従業員の健康意識向上、管理職の健康管理スキル向上、組織全体での健康経営文化の醸成など、システムを通じて段階的に健康経営のレベルアップを図ることが可能です。

助成金を活用してGiveFitを導入し、効果的な健康経営を推進することで、従業員の健康と企業の持続的成長の両立を実現してみませんか。詳しい導入方法や活用事例については、ぜひお気軽にお問い合わせください。

.png)