健康経営を実践する上で、従業員の健康状態や職場環境の課題を正確に把握することは欠かせません。そのために有効なのが、従業員アンケートの実施です。

しかし、「どのような質問をすればよいのか」「アンケート結果をどう活かせばよいのか」といった悩みを抱える企業も多いのではないでしょうか。

本記事では、健康経営の従業員アンケートで使える質問例20選を紹介するとともに、効果的なアンケート作成のコツや実施後にやるべきことを詳しく解説します。アンケートを通じて従業員の声を拾い上げ、より良い職場環境づくりにつなげていきましょう。

なお、従業員の健康管理をより効率的に進めるには、健康管理アプリ「Givefit」の活用もおすすめです。毎日の健康を簡単に記録できるため、従業員の健康状態を可視化しやすく、アンケート結果と組み合わせることで、より実効性の高い健康経営施策を展開できます。

下記では健康経営について具体的に解説しています。あわせてご覧ください。

健康経営とは何かわかりやすく解説!取り組むべき理由や具体例も紹介

導入しやすい設計で、企業の健康支援を確実にサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

健康経営には従業員アンケートが必要不可欠

健康経営を成功させるには、従業員アンケートの実施が必要不可欠です。なぜなら、アンケートを通じて従業員の健康状態や職場環境に対する率直な意見を把握できるからです。

企業側が「こうあるべき」と考える健康施策と、従業員が実際に求めている支援には、ギャップが生じます。

例えば、会社が健康器具を導入しても、従業員が本当に必要としているのは長時間労働の是正かもしれません。このようなズレを防ぐためにも、アンケートによる実態把握が重要になります。

実際、帝国データバンクの調査によれば、従業員が健康経営で重要だと考える取り組みとして「休暇取得の推進」や「長時間労働の是正」が上位に挙がっています。このように、従業員の生の声を聞くことで、本当に必要な施策が見えてくるのです。

また、アンケートには従業員の健康に対する意識を高める効果もあります。健康に関する質問に答えることで、自身の生活習慣を振り返るきっかけとなり、健康への関心が高まります。さらに、アンケート結果をもとに改善策を実施することで、「会社は従業員の健康を大切にしている」というメッセージが伝わり、従業員のモチベーション向上にもつながるでしょう。

参照:帝国データバンク「健康経営に関する企業の取り組み状況や効果に関する調査分析」

今すぐ使える健康経営のアンケート例

それでは、実際に健康経営のアンケートで活用できる質問例を紹介します。質問は大きく4つのカテゴリーに分けられます。

- 健康に関する質問:従業員の心身の健康状態を把握する

- 働き方に関する質問:労働時間や休暇取得の実態を知る

- 職場環境・制度に関する質問:人間関係や制度の活用状況を確認する

- 自由記述の質問:数値では測れない従業員の本音を引き出す

それぞれのカテゴリーについて、具体的な質問例を見ていきましょう。

健康に関する質問例5選

従業員の心身の健康状態を把握するための質問例を紹介します。これらの質問を通じて、従業員がどのような健康課題を抱えているのか、どの領域でサポートが必要なのかが明らかになります。

- 最近1か月間で「疲れが取れにくい」と感じることがありますか?

疲労の蓄積度を測る質問です。「よくある」「時々ある」といった回答が多い場合、長時間労働や業務負荷の見直しが必要かもしれません。

- 睡眠の質(寝つきやすさ・目覚めのすっきり感)に満足していますか?

睡眠は健康の基盤となる重要な要素。睡眠の質が低い従業員が多い場合は、ストレスチェックの結果と照らし合わせて、メンタル面のケアを検討する必要があります。

- 食事のバランス(主食・主菜・副菜)を意識してとれていますか?

食生活の実態を把握する質問です。バランスの取れた食事ができていない従業員が多ければ、社員食堂のメニュー改善や栄養セミナーの開催を検討できるでしょう。

- 定期健康診断の結果を理解し、改善に取り組んでいますか?

健診結果の活用状況を確認します。この質問の回答が芳しくない場合、健診結果の見方を説明する研修や、産業医との面談機会の提供が効果的です。

- ストレスや気分の落ち込みを感じたときに、相談できる相手がいますか?

メンタルヘルスのサポート体制を測る質問。「いない」と答える従業員が多い場合は、相談窓口の設置や周知が急務となります。

働き方に関する質問例5選

働き方の実態を把握することは、健康経営の土台づくりに直結します。長時間労働や休暇の取りづらさは、従業員の健康を損なう大きな要因。以下の質問で現状を明らかにしましょう。

- 仕事の量や締切に無理があると感じることはありますか?

業務負荷の適切さを確認する質問です。「よくある」という回答が多い部署では、業務の見直しや人員配置の調整が必要になるでしょう。

- 有給休暇を取得しやすい環境だと感じますか?

休暇取得のしやすさは、従業員の満足度に大きく影響します。調査によれば、従業員が健康経営で重要視する項目として「休暇取得の推進」が上位に挙がっています。

- 仕事中に適度な休憩を取れていますか?

休憩時間の確保状況を把握する質問。休憩が取れない状況が続くと、集中力の低下やミスの増加につながります。

- 自分の意見や提案が職場で尊重されていると感じますか?

心理的安全性を測る質問です。意見を言いやすい職場環境は、従業員のモチベーション向上だけでなく、メンタルヘルスの維持にも重要な役割を果たします。

- 在宅勤務や柔軟な働き方の仕組みを活用できていますか?

働き方の多様性に関する質問。特に女性従業員からは、柔軟な勤務制度へのニーズが高い傾向にあります。

職場環境・制度に関する質問例5選

職場の雰囲気や制度の認知度・活用度を把握する質問です。どれだけ充実した制度があっても、従業員に知られていなければ意味がありません。

- 職場の人間関係は良好だと感じますか?

職場の人間関係は、従業員の健康に大きな影響を与える要素。人間関係の問題は離職の主要因にもなるため、定期的な確認が必要です。

- 上司・同僚に健康や働き方の相談がしやすい雰囲気がありますか?

コミュニケーションの質を測る質問です。相談しやすい雰囲気があれば、問題の早期発見・早期対応が可能になります。

- 会社の健康施策(禁煙・運動促進・メンタル支援など)を知っていますか?

健康施策の認知度を確認します。せっかく実施している施策も、従業員に知られていなければ活用されません。認知度が低い場合は、周知方法の改善が求められます。

- 社内制度(休職・復職・産業医面談など)を安心して利用できると感じますか?

制度への安心感を測る質問。制度があっても「使いづらい」と感じる従業員が多ければ、利用しやすい環境づくりが課題となるでしょう。

- 会社は従業員の健康を大切にしていると感じますか?

健康経営に対する従業員の総合的な評価を知る質問です。この質問への肯定的な回答が増えることが、健康経営の最終的な目標といえます。

自由記述の質問例5選

選択式の質問だけでは拾いきれない従業員の本音を引き出すために、自由記述の質問も設けましょう。予想外の課題や改善のヒントが見つかることもあります。

- 職場で「もっとこうなれば働きやすい」と感じることがあれば教えてください。

働きやすさの改善点を自由に記述してもらう質問。具体的な改善提案が得られることも少なくありません。

- 会社の健康づくりで「良い」と感じる点を教えてください。

ポジティブな意見を聞く質問です。うまくいっている施策を把握することで、今後の施策展開のヒントが得られます。

- 今後、会社に取り入れてほしい健康施策があれば教えてください。

従業員のニーズを直接聞く質問。年代や性別によって求める施策が異なるため、多様な意見を収集できるでしょう。

- 日々の仕事で感じているストレスや負担を自由に記入してください。

ストレス要因を具体的に把握する質問です。数値データでは見えにくい、現場の細かな課題が浮き彫りになります。

- 今後の健康管理で個人的に意識したいことがあれば教えてください。

従業員自身の健康意識を確認する質問。この回答から、従業員がどのようなサポートを求めているかが見えてきます。

まずはお気軽にご相談ください。

健康経営にアンケートが必要な理由

健康経営を進める上で、従業員アンケートはなぜ必要なのでしょうか。ここでは、アンケート実施が欠かせない3つの理由を解説します。

- アンケートの実施で会社の健康状態が見える:組織全体の課題を可視化できる

- 根拠となるデータが集まる:客観的な数値で現状を把握できる

- アンケート結果が施策につながる:効果的な改善策を立案できる

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。

アンケートの実施で会社の健康状態が見える

アンケートを実施することで、会社全体の健康状態を客観的に把握できます。まるで人間ドックで自分の健康状態をチェックするように、組織の健康診断ができるのです。

例えば、「疲れが取れにくい」と答える従業員が多い部署があれば、その部署では業務負荷が過大になっている可能性があります。また、「相談できる相手がいない」という回答が目立つ場合は、コミュニケーション不足や孤立化が進んでいるサイン。このように、アンケート結果から組織の弱点や改善が必要な領域が明確になります。

さらに、部署別・年代別・性別といった属性ごとに集計することで、より詳細な実態が見えてきます。20代と50代では求める健康施策が異なりますし、営業部門と製造部門では抱える課題も違うもの。こうした違いを把握することで、それぞれに適した対応が可能になるでしょう。

定期的にアンケートを実施すれば、経年変化も追えます。前回と比較して改善した点、悪化した点が分かるため、施策の効果測定にも役立ちます。

根拠となるデータが集まる

アンケートを通じて集まるデータは、健康経営を推進する上での重要な根拠となります。

「なんとなく従業員が疲れているように見える」という印象論ではなく、「従業員の65%が睡眠の質に不満を感じている」という具体的な数値で現状を示せるのです。

客観的なデータがあれば、経営層への説明も説得力を持ちます。「健康施策に予算を使いたい」と提案する際も、アンケート結果という裏付けがあれば、投資の必要性を理解してもらいやすくなるでしょう。

また、健康経営優良法人の認定を目指す場合、従業員の健康課題を把握していることが求められます。アンケート結果は、課題把握の証拠として活用できます。実際に認定を取得している企業の多くが、従業員アンケートを定期的に実施しています。

さらに、データの蓄積は会社の財産にもなります。複数年のデータを比較分析することで、自社の健康経営の進捗度合いを測定できますし、業界平均との比較も可能に。データに基づいた戦略的な健康経営が実現します。

アンケート結果が施策につながる

アンケート結果は、具体的な施策立案の土台となります。従業員が本当に必要としている支援が分かるため、的外れな施策を避けられるのです。

例えば、アンケートで「有給休暇を取りにくい」という回答が多ければ、休暇取得推進の施策を優先的に実施すべきでしょう。調査によれば、従業員が健康経営で重要だと考える項目として「休暇取得の推進」や「長時間労働の是正」が上位に挙がっています。こうした従業員の声を反映させることが、満足度の高い健康経営につながります。

また、自由記述の回答からは、予想していなかった課題や具体的な改善案が得られることもあります。「社員食堂のメニューに野菜を増やしてほしい」「ストレッチスペースがあると嬉しい」といった現場の生の声は、実行可能な施策のヒントになるでしょう。

さらに重要なのは、アンケート結果を施策に反映させることで、従業員のエンゲージメントが高まる点です。「自分たちの意見が会社の取り組みに活かされた」と実感できれば、従業員は会社への信頼を深めます。これは、健康経営の目的である「従業員が健康で生き生きと働ける環境づくり」そのものといえるでしょう。

下記では健康経営の研修について解説しています。

健康経営の研修を徹底解説!やるべき内容や自社に合った選び方も紹介

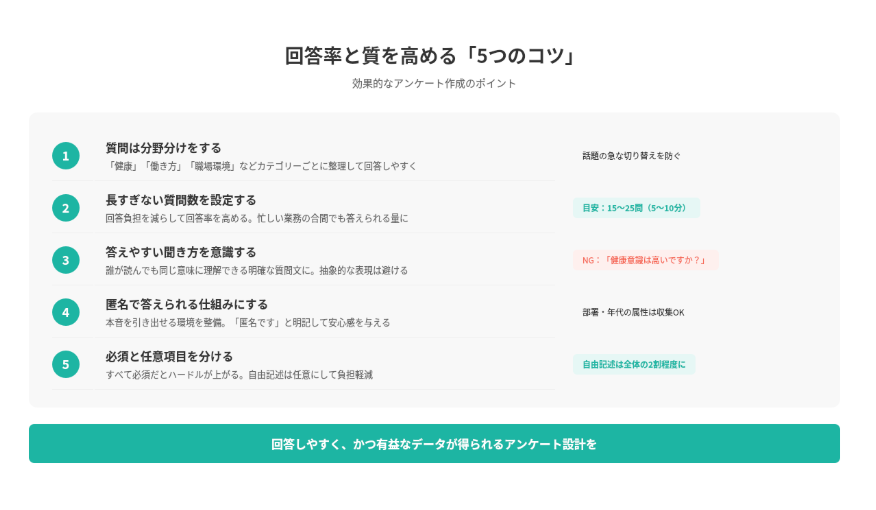

アンケートを作成する際の5つのコツ

効果的なアンケートを作成するには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。回答しやすく、かつ有益なデータが得られるアンケートにするためのコツを紹介しましょう。

- 質問は分野分けをする:カテゴリーごとに整理して回答しやすくする

- 長すぎない質問数を設定する:回答負担を減らして回答率を高める

- 答えやすい聞き方を意識する:明確で誤解のない質問文にする

- 匿名で答えられる仕組みにする:本音を引き出せる環境を整える

- 必須と任意項目を分ける:柔軟な回答を可能にする

それぞれのコツについて、具体的に見ていきましょう。

質問は分野分けをする

アンケートの質問は、テーマごとに分類して整理することが大切です。

「健康状態」「働き方」「職場環境」「制度の認知度」といったカテゴリーに分けることで、回答者は質問の流れを理解しやすくなります。

分野分けをしないと、健康に関する質問と働き方の質問が混在し、回答者が混乱してしまいます。例えば、「睡眠の質は満足していますか?」という質問の次に「有給休暇は取りやすいですか?」と聞かれると、話題が急に変わって答えにくくなるでしょう。

また、分野ごとに整理されたアンケートは、集計や分析の際にも便利です。「健康状態に関する回答」「働き方に関する回答」と区別して分析できるため、どの領域に課題があるのかが一目で分かります。

さらに、各分野の冒頭に簡単な説明文を入れると、より丁寧なアンケートになります。「次は職場環境についてお聞きします」といった一文があるだけで、回答者は心の準備ができ、スムーズに回答を進められるでしょう。

長すぎない質問数を設定する

アンケートの質問数は、回答者の負担にならない範囲に抑えることが重要です。質問が多すぎると、途中で回答をやめてしまったり、適当に答えてしまったりする可能性が高まります。

一般的に、従業員アンケートの適切な質問数は15〜25問程度とされています。回答時間の目安としては、5〜10分以内に収まる量が理想的。忙しい業務の合間に答えてもらうことを考えると、これ以上長くなると回答率が下がってしまうでしょう。

もし聞きたいことがたくさんある場合は、優先順位をつけて絞り込む必要があります。「今回のアンケートで最も知りたいことは何か」を明確にし、本当に必要な質問だけを残しましょう。

ただし、質問数を減らしすぎても十分なデータが得られません。バランスが大切です。もし多くの項目を聞く必要がある場合は、年に複数回アンケートを実施し、テーマを変えて聞くという方法もあります。例えば、上半期は健康状態中心、下半期は働き方中心といった形です。

答えやすい聞き方を意識する

質問文は、誰が読んでも同じ意味に理解できる明確なものにしましょう。曖昧な表現や専門用語を使うと、回答者によって解釈が異なり、正確なデータが得られなくなります。

例えば、「健康意識は高いですか?」という質問は抽象的すぎます。「健康意識」が何を指すのか人によって解釈が分かれるため、回答にばらつきが出てしまうでしょう。代わりに「定期健康診断の結果を理解し、改善に取り組んでいますか?」のように、具体的な行動を聞く質問にすると答えやすくなります。

また、回答形式も工夫が必要です。選択式の質問は集計しやすく、回答者の負担も少ないため、基本的には選択式を中心にするとよいでしょう。「はい/いいえ」の二択、「5段階評価(非常にそう思う〜全くそう思わない)」などが一般的です。

ただし、選択式だけでは拾えない意見もあるため、自由記述欄も設けることをおすすめします。全体の2割程度を自由記述にするバランスが適切。自由記述は回答者の負担が大きいため、多用しすぎないよう注意しましょう。

匿名で答えられる仕組みにする

従業員が本音を答えられるよう、アンケートは匿名で実施することが基本です。名前や社員番号を記入させると、「正直に答えたら評価に影響するのでは」と心配して、本当の気持ちを書けなくなってしまいます。

匿名性が保証されていれば、「上司に相談しにくい」「職場の人間関係に悩んでいる」といったデリケートな内容も率直に答えてもらえます。特にメンタルヘルスや職場環境に関する質問では、匿名性が非常に重要になるでしょう。

ただし、完全に匿名にすると、部署別や年代別の分析ができなくなってしまいます。そのため、「部署」「年代」「勤続年数」といった属性情報だけは聞くことが一般的。個人を特定できない範囲で属性を聞くことで、詳細な分析が可能になります。

アンケート実施時には、「このアンケートは匿名です」「個人が特定されることはありません」と明記することも大切です。匿名であることをしっかり伝えることで、従業員は安心して回答できるようになります。

必須と任意項目を分ける

アンケートの質問には、必ず答えてほしい「必須項目」と、答えられる範囲で答えてもらう「任意項目」を設定しましょう。すべてを必須にしてしまうと、回答のハードルが上がり、回答率が下がる可能性があります。

必須項目は、分析に最低限必要なデータに絞ります。例えば、部署や年代といった属性情報や、健康状態に関する基本的な質問などです。これらがないと有意義な分析ができないため、必須にする必要があります。

一方、自由記述の質問や詳細な状況を聞く質問は、任意にするとよいでしょう。「書きたい人だけ書いてください」というスタンスにすることで、回答者の負担を減らせます。任意項目からは、特に意識の高い従業員の貴重な意見が集まることも多いものです。

また、質問によっては「該当しない」「分からない」という選択肢を用意することも重要です。例えば「在宅勤務を活用できていますか?」という質問に対して、在宅勤務制度がない職種の人は答えようがありません。こうした場合に備えて、柔軟な回答選択肢を用意しておきましょう。

アンケート実施後に必ずやるべきこと

アンケートを実施しただけで終わりにしてはいけません。むしろ、アンケート実施後の対応こそが健康経営の成否を分けるといっても過言ではないでしょう。ここでは、アンケート後に必ず行うべき4つのステップを解説します。

- 結果をまとめてデータを見える化する:誰にでも分かる形で整理する

- 結果をもとに施策を考える:具体的なアクションプランを立てる

- 結果を共有する:従業員にフィードバックする

- 定期的に続ける:継続的な改善サイクルを回す

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

結果をまとめてデータを見える化する

アンケートを回収したら、まず結果を整理してデータを見える化しましょう。生のデータをそのまま眺めても、何が課題なのか分かりにくいものです。グラフや表を使って視覚的に示すことで、問題点が一目で分かるようになります。

例えば、「疲れが取れにくい」と答えた人の割合を部署ごとに棒グラフで示せば、どの部署で疲労が蓄積しているかが明確になります。また、年代別に「有給休暇の取りやすさ」を集計すれば、若手と中堅で認識に差があるかどうかが見えてくるでしょう。

集計の際は、全体傾向だけでなく、属性別(部署・年代・性別など)の分析も行うことが重要です。全体では問題がないように見えても、特定の部署だけで課題を抱えているケースは少なくありません。こうした局所的な問題を見逃さないためにも、細かく分析する必要があります。

自由記述の回答については、似たような意見をカテゴリー分けして整理するとよいでしょう。「長時間労働に関する意見」「制度に関する要望」といった形で分類すれば、どのような声が多いのかが把握しやすくなります。

結果をもとに施策を考える

データの分析が終わったら、次は具体的な施策を考えるフェーズです。アンケート結果から見えてきた課題に対して、どのような対策を打つべきか検討しましょう。

まず、優先順位をつけることが大切です。すべての課題に一度に取り組むことは現実的ではありません。「影響が大きい課題」「すぐに実行できる施策」を優先的に選びます。例えば、多くの従業員が「有給休暇が取りにくい」と感じているなら、休暇取得推進は優先度の高い施策になるでしょう。

施策を考える際は、従業員の声を反映させることがポイント。アンケートの自由記述に「もっと健康的な社食メニューがほしい」という意見が多ければ、社員食堂の改善を検討する価値があります。従業員が実際に求めている支援を提供することで、満足度の高い健康経営が実現します。

また、施策には必ず目標を設定しましょう。

「有給休暇取得率を昨年比10%向上させる」「ストレスチェックで高ストレス者の割合を15%以下にする」といった具体的な数値目標があれば、効果測定がしやすくなります。目標達成に向けた進捗管理も、健康経営を成功させる鍵となるでしょう。

結果を共有する

アンケート結果と、それに基づく施策は、必ず従業員にフィードバックしましょう。結果を共有せずに終わってしまうと、「アンケートに答えたのに何も変わらない」と従業員は感じてしまいます。

結果共有の方法としては、社内報や全体会議、イントラネットなどが考えられます。グラフや図を使って分かりやすく説明し、「このような結果が出ました」「そこで、こういう施策に取り組みます」と伝えることが大切です。

特に重要なのは、従業員の意見を施策に反映させたことを明確に示すこと。「皆さんからの『休暇が取りにくい』という声を受けて、計画的な休暇取得制度を導入します」と伝えれば、従業員は「自分たちの声が届いた」と実感できます。これが、会社への信頼やエンゲージメント向上につながるのです。

ただし、個人が特定されるような情報は絶対に公開してはいけません。匿名性を守ることは、次回以降のアンケートでも本音を引き出すために不可欠。あくまで全体傾向や統計データの共有に留めましょう。

定期的に続ける

アンケートは一度実施して終わりではなく、定期的に継続することが重要です。健康経営は短期間で成果が出るものではなく、継続的な取り組みによって徐々に効果が現れるもの。定期的なアンケート実施で、改善のサイクルを回し続けましょう。

実施頻度の目安としては、年1〜2回が一般的です。年1回であれば、前年との比較がしやすく、季節要因の影響も受けにくくなります。年2回実施する場合は、上半期と下半期で聞く内容を変えるのも効果的でしょう。

定期的にアンケートを実施することで、施策の効果を測定できます。例えば、前回のアンケートで「疲労を感じる」と答えた人が60%だったのに対し、今回は45%に減少していれば、働き方改革の施策が効果を上げていると判断できます。

また、継続的なデータ蓄積は、健康経営優良法人の認定取得にも役立ちます。

認定審査では、継続的な取り組みが評価されるため、複数年のアンケートデータがあることは大きなアドバンテージになるでしょう。何より、従業員の健康を守り続けるという姿勢が、会社の文化として根付いていくのです。

まずはお気軽にご相談ください。

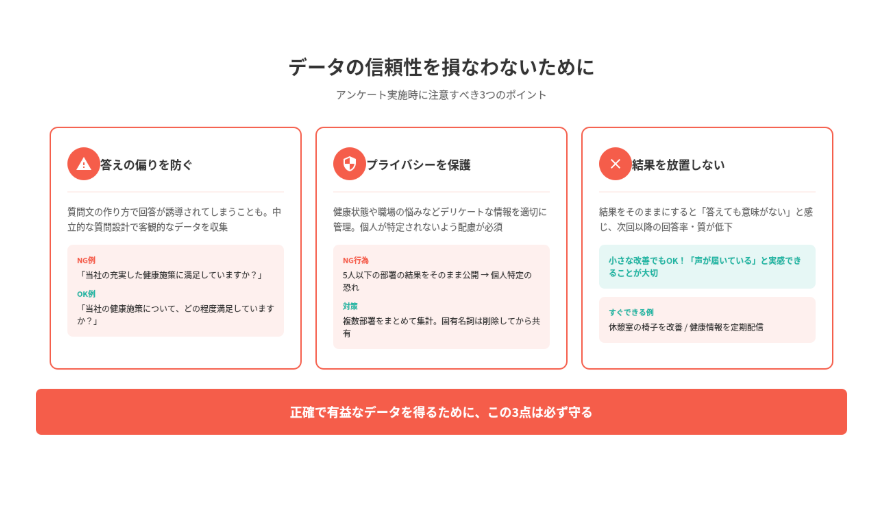

アンケート実施時に注意すべきこと

アンケートを実施する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。これらを怠ると、せっかく集めたデータの信頼性が損なわれたり、従業員との信頼関係にヒビが入ったりする可能性も。正確で有益なデータを得るために、以下の3点に気をつけましょう。

- 答えの偏りを防ぐ工夫をする:中立的な質問設計で客観的なデータを集める

- プライバシーの保護を行う:個人情報を適切に管理する

- アンケート結果をそのままにしない:必ずアクションにつなげる

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

答えの偏りを防ぐ工夫をする

アンケートの質問文の作り方によっては、回答に偏りが生じてしまうことがあります。意図的ではなくても、質問の表現が回答を誘導してしまうケースは少なくありません。

例えば、「当社の充実した健康施策に満足していますか?」という質問は、すでに「充実している」という前提が含まれています。このような聞き方をすると、従業員は「満足していない」と答えにくくなってしまうでしょう。代わりに「当社の健康施策について、どの程度満足していますか?」と中立的に聞くべきです。

また、選択肢の設定にも注意が必要。「非常に満足」「満足」「やや満足」「普通」という選択肢では、ポジティブな選択肢が多く、回答が「満足」寄りに偏ってしまいます。「非常に満足」「満足」「どちらでもない」「不満」「非常に不満」のように、バランスの取れた選択肢を用意しましょう。

さらに、回答のタイミングにも配慮が必要です。繁忙期に実施すると、疲労やストレスが高い状態での回答になり、ネガティブな回答が増える可能性があります。できるだけ通常の業務状態のときに実施することで、偏りの少ないデータが得られるでしょう。

プライバシーの保護を行う

アンケートで収集した情報は、従業員の個人的な健康状態や職場での悩みなど、非常にデリケートな内容を含みます。これらの情報を適切に管理し、プライバシーを守ることは絶対に欠かせません。

まず、アンケートデータの取り扱いについて、実施前に明確なルールを定めましょう。「誰がデータにアクセスできるのか」「データをどこに保存するのか」「いつまで保管するのか」といった点を決めておく必要があります。一般的には、人事部門や健康管理担当者など、限られた人だけがアクセスできるようにするべきでしょう。

また、集計結果を公開する際も注意が必要です。例えば、5人以下の小規模な部署の結果を公開すると、個人が特定される恐れがあります。このような場合は、複数の部署をまとめて集計するなど、個人の特定を防ぐ工夫が求められます。

自由記述の回答を共有する際も、個人が特定できる情報は削除しましょう。「○○課長が」「入社3年目の××さんが」といった固有名詞が含まれている場合は、伏せ字にするか削除してから共有することが大切です。プライバシー保護を徹底することで、従業員は安心して本音を語れるようになります。

アンケート結果をそのままにしない

アンケートを実施したものの、結果を集計しただけで終わってしまうケースがあります。これは最もやってはいけないことです。アンケートに答えた従業員は、何らかの改善を期待しています。結果をそのままにすることは、その期待を裏切ることになるのです。

「アンケートを取ったのに何も変わらない」という経験が続くと、従業員は次第にアンケートに協力しなくなります。「どうせ答えても意味がない」と感じてしまい、回答率が下がったり、適当に答えるようになったりするでしょう。これでは、正確なデータが得られなくなってしまいます。

必ずアンケート結果に基づいた施策を実施し、その内容を従業員に伝えることが重要です。たとえ大きな施策ができなくても、小さなことから始めることが大切。「休憩室にリラックスできる椅子を設置した」「健康に関する情報を定期的に配信することにした」といった小さな改善でも、従業員は「声が届いている」と感じられます。

また、すぐに対応できない課題については、その理由と今後の予定を説明しましょう。「予算の都合で今年度の実施は難しいですが、来年度に向けて検討します」と正直に伝えることで、従業員の理解を得られます。何より大切なのは、アンケートを取りっぱなしにせず、必ず何らかのアクションにつなげる姿勢です。

健康経営推進の導入は「GiveFit」から

健康経営を効果的に推進するには、アンケートで従業員の声を聞くだけでなく、日常的に健康状態を把握できる仕組みが必要です。そこでおすすめしたいのが、健康管理アプリ「GiveFit」の導入。アンケートと組み合わせることで、より実効性の高い健康経営が実現します。

GiveFitは、毎日の健康を簡単に記録できる健康管理アプリです。従業員は体重や歩数、睡眠時間といった日々の健康データを手軽に入力でき、自分の健康状態を可視化できます。スマートフォンから気軽に記録できるため、継続しやすいのが特徴。健康管理が習慣化されることで、従業員の健康意識も自然と高まっていくでしょう。

アンケートとGiveFitを組み合わせることで、従業員の健康状態をより多角的に把握できます。アンケートでは年に1〜2回の時点での状態しか分かりませんが、GiveFitなら日々の変化を追跡可能。例えば、アンケートで「睡眠の質が悪い」と答えた従業員が多い部署があれば、GiveFitのデータで実際の睡眠時間を確認し、具体的な改善策を検討できます。

また、GiveFitはリーズナブルに従業員の健康管理が行えるアプリでもあります。大規模なシステム導入に比べてコストを抑えられるため、中小企業でも導入しやすいのが魅力。手軽に健康管理ができるから、従業員にとっても始めやすく、継続しやすい仕組みといえるでしょう。

さらに、従業員の健康管理を行うことで業務改善にもつながります。健康データから体調不良の兆候を早期に発見できれば、休職や離職を防ぐことが可能に。健康な従業員が増えれば、生産性の向上や医療費の削減といった効果も期待できます。

健康経営の第一歩として、まずは従業員アンケートで現状を把握し、その上でGiveFitのような日常的な健康管理ツールを導入する。この組み合わせによって、従業員が健康で生き生きと働ける職場環境が実現するでしょう。健康経営の推進をお考えなら、ぜひGiveFitの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

.png)