近年、企業にとって従業員の健康管理は重要な経営課題となっています。

従業員が心身ともに健康であることは、企業の生産性向上や持続的な成長につながる重要な要素です。しかし、「健康経営には何から始めればよいのか」「どのような福利厚生サービスを導入すれば効果的なのか」と悩まれている担当者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、健康経営の推進に役立つ福利厚生サービスを厳選してご紹介します。また、導入時のポイントや注意点についても詳しく解説いたします。

健康経営の実現には、従業員が日々の健康管理を手軽に行えることが重要。

そこで気軽に健康管理を行えるツールが、毎日の健康を簡単に記録でき、リーズナブルに従業員の健康管理を行える健康管理アプリサービス「Givefit」です。従業員の健康増進により業務改善にもつながります。

導入しやすい設計で、企業の健康支援を確実にサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

健康経営を推進する福利厚生とは

健康経営の推進には、従業員の心身の健康をサポートする多様な福利厚生施策が必要です。

以下の表では、主要な健康支援施策を分類してご紹介します。

| 施策の分類 | 具体的な施策内容 |

|---|---|

| 身体の健康を支援する施策(運動・予防医療など) | ジム利用補助、社内運動イベント、定期健康診断・人間ドックの費用補助、ウォーキングイベントの開催 |

| メンタルとセルフケア支援 | ストレスチェックと産業医連携、オンライン健康相談、メンタルケアアプリの提供、カウンセリングサービス |

| 食生活を支える施策 | 食事補助サービス、オフィス内での健康食提供、食育セミナーの実施、栄養指導プログラム |

| 生活習慣・働き方の改善支援 | フレックスタイム制度、リモートワーク推進、有給取得促進、残業時間短縮の取り組み |

| データ活用による健康行動促進 | ウェアラブル端末配布、ヘルスケアアプリ導入、健康データの見える化、健康ポイント制度 |

これらの施策を組み合わせることで、従業員の健康を多角的にサポートし、健康経営の実現を目指せます。

特に重要なのは、従業員が継続的に取り組みやすい仕組みづくりです。

下記では健康経営におすすめの健康管理システムを紹介しています。あわせてご覧ください。

【2025年最新】健康管理システムの導入におすすめ14選!選び方のコツも

健康経営におすすめの福利厚生サービス14選

健康経営を効果的に推進するためには、企業の規模や課題に応じた福利厚生サービスの選択が重要です。

ここでは、分野別に厳選したおすすめサービスをご紹介します。

総合型福利厚生サービス

幅広い分野をカバーする総合型サービスは、健康管理から娯楽まで一つのプラットフォームで多様なニーズに対応できるのが特徴です。コスト効率と利便性のバランスが取れた選択肢として、多くの企業に選ばれています。

ベネフィット・ステーション

ベネフィット・ワンが提供する「ベネフィット・ステーション」は、健康診断や特定保健指導の代行で企業の負担を軽減し、従業員が自発的に健康管理に取り組める施策を実現します。

フィットネスクラブの割引優待を全国の幅広いエリアで提供し、1回500円のワンコインから利用可能。健康ポイント制度により、体重や血圧測定、ウォーキングなどの健康活動でポイントを獲得し、商品と交換できる仕組みで従業員のモチベーション向上を図れます。

WELBOX

「すこやかプラス」に加入することで利用できるWELBOXは、「量」と「質」にこだわった福利厚生パッケージとして、旅行、健康増進、介護、育児、自己開発、エンターテインメントなど多彩なメニューを会員価格で提供しています。

全国約4,800メニューが利用可能で、独自のポイント制度「WELコイン」により、従業員の満足度向上を実現。健康関連では人間ドックやフィットネス施設の利用料金補助などが充実しています。

リロクラブ

リロクラブは全国に対応した約350万種以上のサービスメニューを家族含めて利用でき、従業員一人ひとりに毎年一定額分のポイントを割り振るポイント制福利厚生を提供しています。

健康支援では専属AIアシスタントによる個別アドバイスや健康レシピ、運動動画で健康経営を推進。健診結果の管理や受診管理を効率化し、女性向けヘルスケアサービスや健診予約・結果管理も一括でサポートします。

食生活の福利厚生サービス

従業員の健康を支える基盤となる食事環境の改善は、健康経営の重要な要素です。オフィス内での手軽な食事提供から、外食での食事補助まで、多様な働き方に対応した食のサポートサービスをご紹介します。

OFFICE DE YASAI

「OFFICE DE YASAI」は、オフィスにいながら健康的な食事がとれる食の福利厚生サービスで、サラダやカットフルーツ、お惣菜など約140品の豊富なメニューを100円から提供します。

冷蔵庫を置くだけで全国対応・いつでも利用可能な省スペース・低コストのサービス。冷蔵プランと冷凍プランの2つを用意し、幅広い食のニーズに対応。国産素材を積極的に採用し、独自の配送システムで鮮度と美味しさを保って届けます。

オフィスおかん

栄養管理士が監修した家庭的なお惣菜をオフィスの専用冷蔵庫に常備するサービス。

1品100円から購入でき、添加物を極力使わない新鮮なミールを提供しています。毎月複数の新メニューを考案し、従業員が味に飽きない工夫を実施。主食・主菜から副菜まで幅広いバラエティで、簡単に健康的な食事を実現できる低コストの社食サービスです。

チケットレストラン

ICカード配布型の食事補助サービスで、全国25万店舗以上の大手飲食店、コンビニエンスストア、Uber Eatsで利用可能。

食事補助の非課税枠を活用し、リモートワークや出張など多様な働き方に対応できる平等性の高いサービス。利用率98%、継続率99%、満足度93%という高い実績を誇り、様々な好みや食の特性に対応した健康な食事を実現します。

デジタル健康支援サービス

テクノロジーを活用したヘルスケアサービスは、個人の健康状態に合わせたパーソナライズされたサポートを提供します。アプリやオンライン診療を通じて、従業員の継続的な健康管理をサポートする革新的なソリューションです。

GiveFit

パーソナルジム事業で培ったノウハウを活かした健康アプリで、運動・食事の「習慣化」と「継続性」をサポートし企業の健康課題を解決する、社員一人当たり月400円から利用可能なサービスです。

約12,000以上のレッスンデータとノウハウより確立された独自のメソッドを提供し、従業員の家族も利用可能。健康管理の定着まで手厚くサポートし、業務の生産性向上や病気による欠勤防止など業務改善にも貢献します。

KENPOS

従業員・組合員の健康維持・増進を支援するWeb・アプリサービス。

歩数、体重、健康活動の日々の記録・確認に加え、SNS機能やインセンティブ機能など行動を継続させるための機能を豊富に装備。健康施策の効果が見えない、従業員の健康活動を管理するツールがないなどの課題を解決し、これから健康施策を積極的に実施したい企業に最適です。

HELPO

オンライン診療をはじめ、体調不良の初期段階や身体の不安を感じた際に医師・看護師・薬剤師の医療専門チームに24時間365日相談できるヘルスケアアプリ。

受診を迷う程度の体調不良やメンタルヘルスに関する相談、薬の飲み合わせなど健康にまつわる相談にチャットで対応。従業員本人だけでなく家族の相談も可能で、専用ECモールから医薬品や日用品の購入もできます。

メンタルヘルス・セルフケア支援サービス

現代の働く環境において、メンタルヘルスケアは企業の重要な責任の一つです。ストレス社会で働く従業員の心の健康をサポートし、働きやすい職場環境の実現を目指すサービスをご紹介します。

マイシェルパ

医学博士・精神科専門医が運営するオンラインカウンセリングサービス。

ストレスチェック、スポット産業医、メンタルヘルス研修などの法人向けサービスにも対応し、メンタルヘルスケアのワンストップサービスを提供。毎日9~22時で対応し、24時間いつでも予約可能で、職場や業務の悩みからプライベートな相談まで幅広く対応します。

オフィスdeリラックス

プロの施術師が企業の職場へ定期的に出張訪問し、従業員の心身の疲れやストレスを軽減・解消する福利厚生サービス。

現在は東京・大阪・名古屋・札幌で提供され、導入企業では利用率90%以上を誇ります。メンタルとフィジカル両方の疲れに直接アプローチし、コミュニケーション活性化や従業員のセルフケア意識向上にも貢献。

ELPIS

メンタルヘルス対策に特化したサービスで、ストレスチェックの実施から産業医面談、カウンセリングまで包括的にサポート。

従業員のメンタル不調の早期発見と適切な対応により、休職リスクの軽減と職場復帰支援を実現します。

フィットネスサービス

身体活動の促進は健康維持の基本要素です。オフィス内での手軽な運動プログラムから本格的なフィットネス施設の利用まで、従業員の運動習慣定着を支援するサービスで、活力ある職場づくりを実現します。

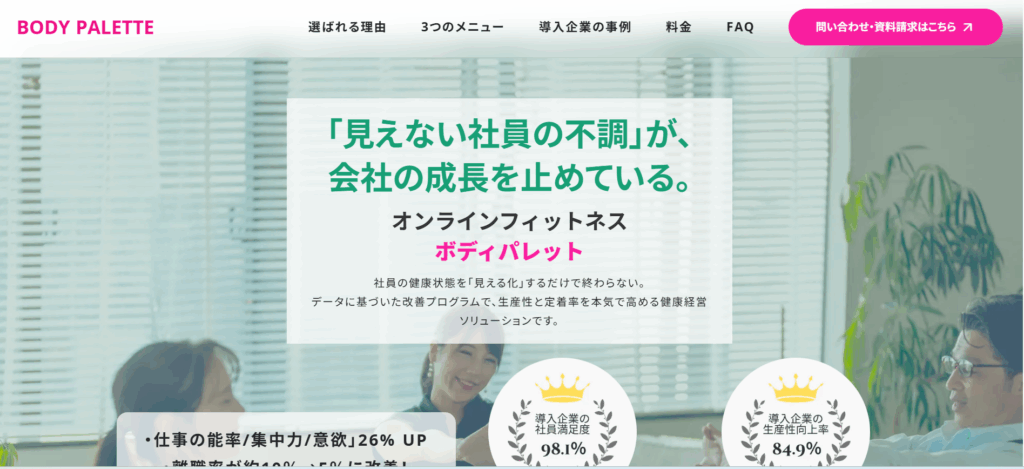

BODY PALETTE

企業向けフィットネス支援サービスで、オフィス内でのヨガやストレッチプログラムを提供。

専門インストラクターによる指導で、デスクワーク中心の従業員の身体的負担を軽減し、運動習慣の定着を促進します。

chocoZAPステーション

RIZAPが展開するchocoZAPをはじめとする8ブランドを利用できるサービス。

全国1,500店舗のchocoZAPが利用でき、通勤前後や隙間時間を有効活用可能。エステ・ネイル・ホワイトニングなどのセルフメンテナンスサービスも利用でき、利用率は70%を超える高い実績を誇ります。

まずはお気軽にご相談ください。

健康経営と福利厚生の違いとその役割

健康経営を効果的に推進するためには、まず「健康経営」と「福利厚生」の本質的な違いを理解することが重要です。多くの企業が混同しがちなこの2つの概念について、明確に整理しましょう。

健康経営と福利厚生の違いは「目的」にある

健康経営は、企業の経営理念や戦略の一部として従業員の健康を重要な資産と捉える考え方です。

従業員が心身ともに健康であることで、企業の生産性向上、医療費削減、離職率低下などの経営効果を目指します。つまり、従業員の健康投資が企業価値の向上につながるという戦略的なアプローチなのです。

一方、福利厚生は従業員の生活支援や働きやすさ向上を目的とした制度です。

従業員とその家族の生活の質を高め、働きやすい環境を提供することで、従業員満足度の向上や人材確保を図ります。福利厚生の主眼は「従業員への恩恵提供」にあります。

企業が陥りやすい誤解として、「福利厚生を充実させれば健康経営になる」という短絡的な考え方があります。

しかし、これは大きな間違い。福利厚生の充実は健康経営の一要素に過ぎません。真の健康経営には、経営層のコミットメント、明確な健康戦略の策定、効果測定と改善のサイクル構築が不可欠です。

両者の違いを正しく理解することが、効果的な健康経営推進の第一歩となります。健康経営は企業の持続的成長を目指す経営手法であり、福利厚生はその実現手段の一つという位置づけを明確にしましょう。

下記では健康経営について具体的に解説しています。あわせてご覧ください。

健康経営とは何かわかりやすく解説!取り組むべき理由や具体例も紹介

福利厚生は健康経営を実現する手段

福利厚生は「健康経営の手段」として戦略的に活用することで、その真価を発揮します。単なる従業員サービスではなく、明確な健康課題の解決に向けた施策として位置づけることが重要です。

以下に具体的な連鎖効果の例を挙げます。

食生活支援による効果

- 栄養バランスの取れた社食やOFFICE DE YASAIなどの導入

↓ - 従業員の栄養状態改善・食生活の質向上

↓ - 生活習慣病の予防・体調管理の向上

↓ - 医療費削減・欠勤率低下・生産性向上

メンタルケア制度による効果

- カウンセリングサービスやストレスチェックの実施

↓ - 従業員のストレス軽減・心理的安全性向上

↓ - メンタル不調による休職・離職の防止

↓ - 人材定着率向上・採用コスト削減

運動支援プログラムによる効果

- ジム利用補助やオフィス内フィットネス導入

↓ - 従業員の運動習慣定着・体力向上

↓ - 生活習慣病リスク低下・免疫力向上

↓ - 病気による生産性低下防止・活力ある職場環境の実現

このように、福利厚生を健康課題解決の手段として戦略的に設計することで、従業員の健康向上と企業の経営効果を同時に実現できます。

重要なのは、各施策が最終的にどのような経営効果をもたらすかを明確にし、PDCAサイクルを回して継続的に改善していくことです。

下記記事では、福利厚生として活用されている社食について詳しく解説しています。是非ご覧ください。

社食の導入で健康経営を推進!導入時の注意点やメリットを解説

福利厚生のメリットと導入時の注意点

健康に関する福利厚生は従業員と企業の双方にメリットをもたらします。ただし、導入時にはいくつかの重要な注意点があるため、事前に把握しておくことが成功のカギとなります。

福利厚生のメリット

従業員にとってのメリットは以下が挙げられます。

- 健康管理への意識向上と生活習慣の改善

- 医療費や健康関連費用の負担軽減

- ワークライフバランスの向上

- 職場への愛着度・満足度の向上

- 家族も含めた健康支援の享受

企業にとってのメリットは以下があります。

- 従業員の生産性向上と業務効率の改善

- 医療費負担の削減と健康保険料の適正化

- 離職率低下による採用・教育コストの削減

- 企業イメージの向上と採用力強化

- 健康経営優良法人認定などの社会的評価獲得

福利厚生は健康経営の成果を従業員が実感できる具体的な形として表現する重要な役割があります。戦略的な福利厚生の導入により、健康経営の理念を現場レベルで実践できるのです。

導入時の注意点

健康管理と福利厚生制度を成功させるためには、単に制度を導入するだけでは不十分です。制度設計から運用まで、以下の4つの重要なポイントを押さえることで、従業員にとって真に価値のある制度を構築できます。

コスト管理

- 初期費用と継続的な運用費用を総合的に検討し、費用対効果を慎重に見極める

- 利用率が低い制度は見直しを行い、効率的な予算配分を心がける

導入前には複数年にわたる予算計画を立て、段階的な導入も検討することで、無理のない制度運営が可能になります。

公平性の確保

- リモートワーク・出張・シフト勤務など多様な働き方に対応できる制度設計が必要

- 正社員・契約社員・パートなど雇用形態によって差が生じないよう配慮する

特にリモートワークが普及した現在では、オンラインで利用できるサービスの充実や、勤務地に関係なく受けられる支援制度の整備が重要です。

プライバシー保護

- 健康データや個人の医療情報の取り扱いには細心の注意を払い、適切な管理体制を構築する

- 従業員が安心してサービスを利用できるよう、情報管理ポリシーを明確に示す

法的コンプライアンスの遵守はもちろん、従業員の信頼を得るためにも、透明性の高い情報管理方針の策定と周知が不可欠です。

効果測定と改善

- 利用率・満足度・健康指標の変化をKPIとして設定し、定期的にモニタリングを実施する

- データに基づいた改善策を継続的に検討し、より効果的な制度へとブラッシュアップする

定量的な指標だけでなく、従業員へのアンケートやヒアリングを通じて定性的なフィードバックも収集し、制度の実効性を多角的に評価することが重要です。

健康経営を推進する福利厚生なら「GiveFit」

健康経営の推進を検討している企業の皆様に、特におすすめしたいのが健康管理アプリサービス「GiveFit」です。パーソナルジム事業で培った豊富なノウハウを活かし、従業員の健康課題を根本から解決する包括的なサービスを提供しています。

GiveFitの主な特徴

手軽で継続しやすい健康管理 毎日の健康記録が簡単に行え、約12,000以上のレッスンデータから確立された独自メソッドにより、運動・食事の習慣化と継続性をサポート。従業員が無理なく健康管理を続けられる仕組みが充実しています。

リーズナブルな料金設定 社員一人当たり月400円からという手頃な料金で、ベンチャー企業や中小企業でも気軽に導入可能。初期費用を抑えながら、本格的な健康経営をスタートできます。

業務改善への直接的効果 従業員の健康状態改善により、業務の生産性向上や病気による欠勤防止など、具体的な業務改善効果を実感できます。健康投資が経営成果に直結する仕組みを提供します。

家族も含めた包括的サポート 従業員だけでなく、その家族も利用できるサービス体系により、家庭全体の健康意識向上を図れます。従業員満足度の向上と企業への愛着度アップにもつながります。

充実した運用サポート 導入後の従業員の健康管理定着まで手厚くサポート。企業様の目的に合わせたプログラムやイベント型・参加型の施策、食事改善指導なども提供し、継続的な効果創出を支援します。

GiveFitは単なる健康アプリではなく、企業専用の健康管理士として機能します。健康経営の推進をお考えの企業様は、ぜひGiveFitの導入をご検討ください。

.png)