近年、従業員の健康管理に積極的に取り組む「健康経営」が注目を集めています。

従業員の健康維持・向上は、生産性向上や離職率低下、企業イメージの向上につながる重要な経営戦略の一つ。しかし、健康管理を効率的に行うためには、適切なツールの導入が欠かせません。

そこで活用したいのが健康経営アプリです。

スマートフォンで手軽に健康データを記録・管理でき、従業員の健康意識向上と人事担当者の業務効率化を同時に実現できます。

本記事では、2025年最新の健康経営におすすめのアプリ14選を厳選してご紹介。選び方のポイントや導入の流れも詳しく解説します。

健康経営アプリをお探しの企業様には、毎日の健康を簡単に記録でき、手軽に健康管理ができるから始めやすい「Givefit」をご検討ください。

リーズナブルに従業員の健康管理が行えるアプリとしてご活用が可能です。

導入しやすい設計で、企業の健康支援を確実にサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

健康経営アプリの導入で得られる効果

健康経営アプリの導入により、企業は以下のような効果を期待できます。

・従業員の健康意識が高まる

・業務負担の削減

・生産性の向上による企業価値向上

・離職防止にも

また下記では健康経営アプリの導入が企業にもたらす効果についてより具体的にまとめています。あわせてご覧ください。

健康管理アプリの効果的なソリューションで企業の健康経営を実現へ!導入効果や選び方も解説

従業員の健康意識が高まる

健康経営アプリを活用することで、従業員の健康に対する意識が大幅に向上します。

これまで漠然としていた自分の健康状態が、数値やグラフで「見える化」されることが大きな要因です。

具体的には、日々の歩数・食事内容・睡眠時間・運動量などを記録することで、生活習慣が客観的に把握できるようになります。

例えば「今日は歩数が少なかった」「最近睡眠時間が不足している」といった気づきが自然と生まれ、改善への意欲につながるのです。

また、同僚との歩数ランキングやチーム対抗戦などのゲーミフィケーション機能により、楽しみながら健康管理に取り組める環境も整います。

数値の変化を実感できることで、健康維持への取り組みが習慣化しやすくなる点も大きなメリットといえるでしょう。

業務負担の削減

健康経営アプリの導入により、人事・総務・産業保健担当者の業務負担が大幅に軽減されます。

従来の紙やExcelでの管理と比較すると、その効果は劇的です。

健康診断結果・ストレスチェック・歩数データなどの情報が自動的に集計・一元管理されるため、担当者が手作業でデータを入力したり、複数のファイルを統合したりする手間が不要になります。

例えば、100名規模の企業で健康診断結果をExcelに手入力する場合、1人あたり10分程度の作業時間が必要ですが、アプリを活用すればこの作業がほぼゼロに。

さらに、従業員への健康指導や面談スケジュールの調整、進捗管理なども自動化され、担当者はより戦略的な健康経営施策の企画・実行に集中できるようになります。

生産性の向上による企業価値向上

健康経営アプリによる従業員の健康改善は、企業の生産性向上に直結し、最終的に企業価値の向上をもたらします。

特に注目すべきは「プレゼンティーズム」の改善効果です。

プレゼンティーズムとは、出勤はしているものの体調不良やメンタル不調により本来の能力を発揮できない状態のこと。経済産業省の調査によると、企業の健康関連総コストの約8割をプレゼンティーズムが占めているとされています。

健康経営アプリにより従業員の体調管理が適切に行われることで、集中力の向上や疲労感の軽減が実現。

結果として業務効率が上がり、売上や利益の増加につながります。また、健康経営に取り組む企業としての評価が高まることで、優秀な人材の獲得や取引先からの信頼向上、株価や企業ブランド価値の向上といった好循環も期待できるでしょう。

離職防止にも

健康経営アプリの活用は、従業員の離職防止にも大きな効果を発揮します。

厚生労働省の調査では、離職理由の上位に「健康上の理由」や「人間関係を含む職場環境」が挙げられており、これらは適切な健康管理とメンタルケアにより改善可能な要因です。

健康経営アプリを通じて、従業員が継続的に体調管理やストレスチェックを行える環境が整うことで、心身の不調を早期に発見・対処できるようになります。

例えば、睡眠の質の低下やストレス値の上昇をアプリが検知し、産業医面談や休暇取得を促すアラート機能により、深刻な体調不良やメンタル不調に発展する前に適切なケアが可能に。

また、会社が従業員の健康を真剣に考えているという姿勢が伝わることで、従業員エンゲージメントの向上や会社への愛着・信頼感の醸成にもつながり、結果的に離職率の低下が期待できます。

健康経営優良法人認定につながる

健康経営アプリの導入は、経済産業省が認定する「健康経営優良法人」の取得にも大きく貢献します。健康経営優良法人認定は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を評価する制度です。

健康経営アプリが認定審査項目に与える効果は以下です。

- 健診受診率の向上

- ストレスチェックの効率化

- 健康増進施策の実施・記録

- データに基づく健康経営の推進

これらの取り組みにより、健康経営優良法人認定に必要な要件を効率的にクリアできるだけでなく、認定後の継続的な健康経営推進にも大きな効果を発揮するでしょう。

また下記記事では、健康経営について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

健康経営とは何かわかりやすく解説!取り組むべき理由や具体例も紹介

健康経営におすすめのアプリ14選

健康経営の推進に効果的なアプリを14選ご紹介します。

それぞれ異なる特徴と強みを持っているため、自社の課題や目的に合わせて選択することが重要です。

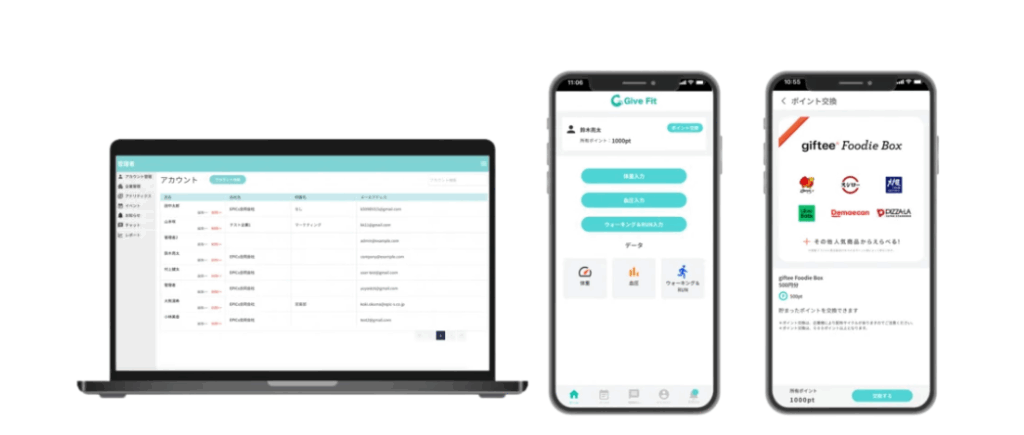

Givefit

毎日の健康を簡単に記録でき、手軽に健康管理ができるから始めやすい健康経営アプリです。

リーズナブルに従業員の健康管理が行えるアプリとして、多くの企業で導入されています。

直感的な操作性と豊富な健康管理機能により、従業員の健康意識向上と人事担当者の業務効率化を同時に実現。Givefitで従業員の健康管理を行うことで、業務改善にもつながる総合的なソリューションを提供しています。

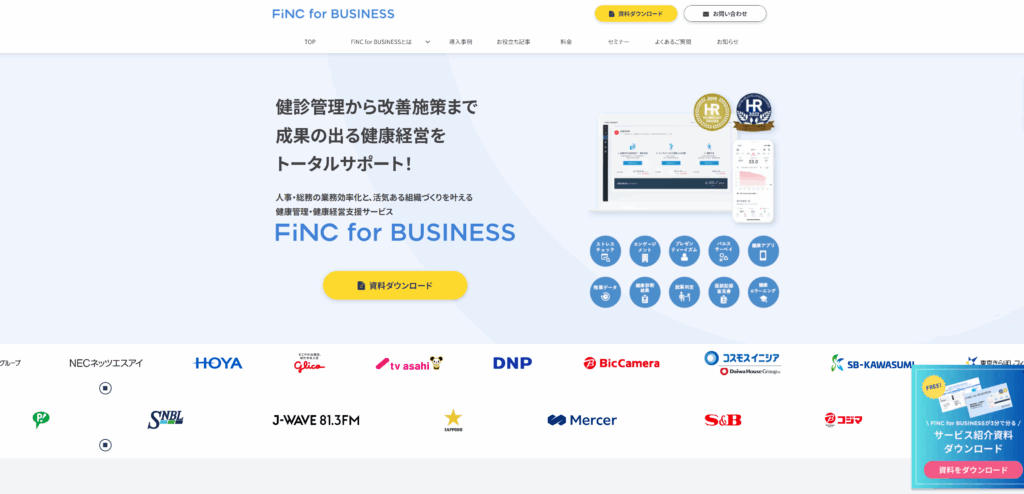

FiNC for BUSINESS

AIを活用したパーソナライズされた健康指導が特徴のアプリ。

従業員一人ひとりの生活習慣や健康状態に合わせたアドバイスを自動生成し、継続的な健康改善をサポートします。

豊富な健康コンテンツと専門家監修の情報により、従業員の健康リテラシー向上にも貢献。管理画面では従業員の健康状態を一元管理でき、産業保健活動の効率化が図れます。

カロママプラス

管理栄養士監修の食事管理機能に特化したアプリ。写真を撮るだけで食事内容を自動解析し、栄養バランスの改善提案を行います。

生活習慣病予防やメタボ対策に重点を置く企業に最適。従業員の食生活改善を通じて、健康診断結果の向上や医療費削減効果が期待できるでしょう。

グッピーヘルスケア

産業医と連携した包括的な健康管理サービスを提供するアプリ。

健康診断結果の管理から産業医面談の調整まで、一気通貫でサポートします。

特に従業員数が多い企業や、産業保健体制の強化を図りたい企業におすすめ。法定健康管理業務の効率化と質の向上を同時に実現できます。

WellWa

従業員のメンタルヘルス対策に特化したアプリ。ストレスチェックの実施から高ストレス者のフォローアップまで、メンタルヘルス管理の全工程をデジタル化します。

心理カウンセラーとの連携機能や、職場環境改善のための分析レポート機能も充実。メンタル不調による離職防止に効果的なソリューションです。

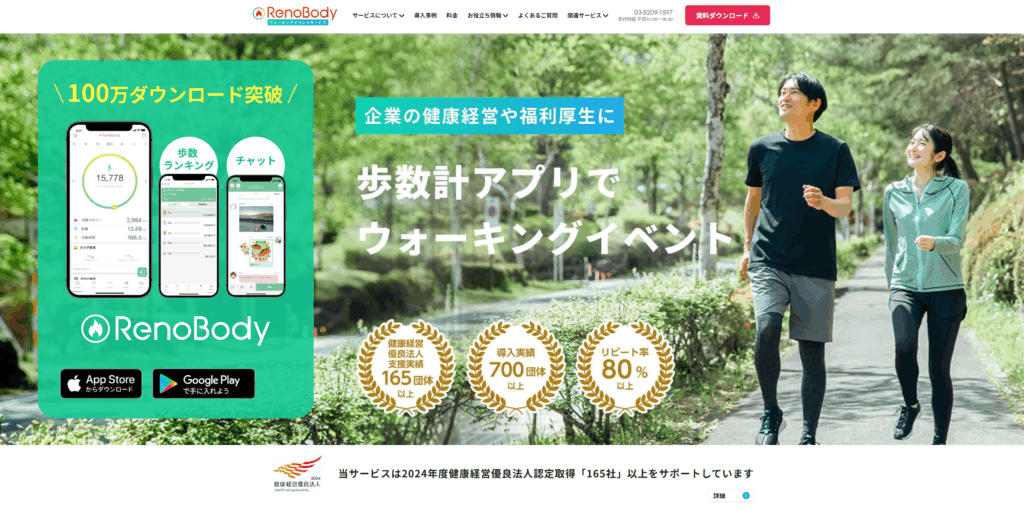

RenoBodyウォーキングイベントサービス

歩数計測とゲーミフィケーション機能に特化したアプリ。

チーム対抗戦や個人チャレンジなど、楽しみながら運動習慣を身につけられる仕組みが充実しています。

運動不足解消や従業員のコミュニケーション活性化を図りたい企業に最適。導入コストも比較的低く、健康経営の第一歩として取り組みやすいアプリといえるでしょう。

BeatFit for Business

音声ガイド付きフィットネスアプリ。

プロのトレーナーによる指導音声で、場所を選ばずトレーニングが可能です。

在宅勤務が多い企業や、運動施設が周辺にない企業に特におすすめ。短時間で効果的な運動ができるため、忙しい従業員でも継続しやすい設計になっています。

HELPO

24時間365日対応の健康相談サービスが特徴のアプリ。

医師や看護師にいつでも健康相談ができ、必要に応じて医療機関の紹介も行います。

従業員の健康不安解消と早期受診促進に効果的。特に地方拠点がある企業や、医療アクセスが限られている地域で働く従業員が多い企業に価値の高いサービスです。

aruku&(あるくと)

位置情報を活用したウォーキングアプリ。

実際の地域を歩くことでポイントが貯まり、地域の名産品などと交換できる仕組みが特徴です。

地域密着型の企業や、CSR活動の一環として地域貢献を重視する企業におすすめ。従業員の健康増進と地域活性化を同時に実現できるユニークなアプローチが魅力的です。

Wellflow

AIを活用したストレス分析と個別最適化されたウェルビーイング向上施策を提供するアプリ。

従業員一人ひとりの状態に合わせたパーソナライズされたサポートを実現します。

データドリブンな健康経営を推進したい企業に最適。科学的根拠に基づいた健康施策の立案と効果測定が可能になります。

LLax forest

損保ジャパンが提供する総合的な健康経営支援アプリ。

健康管理だけでなく、企業の健康経営戦略立案から実行まで幅広くサポートします。

大企業や健康経営優良法人認定を目指す企業に特におすすめ。豊富な実績とノウハウに基づいた包括的なソリューションが期待できるでしょう。

YuLife

保険とヘルスケアを組み合わせた新しいタイプのアプリ。

健康活動を行うことで保険料が割引になる仕組みにより、従業員のモチベーション向上を図ります。

福利厚生の充実と健康経営を同時に推進したい企業に適したサービス。従業員にとってもメリットが分かりやすく、参加率向上が期待できます。

Well-being HQ

従業員のウェルビーイング(心身の健康と幸福感)向上に特化したアプリ。

健康管理だけでなく、仕事のやりがいや人間関係の改善にも焦点を当てています。

従業員エンゲージメント向上と健康経営を統合的に推進したい企業におすすめ。働き方改革と連動した包括的なアプローチが可能です。

健康支援サービス(健康経営)

日立システムズが提供する企業向け健康管理システム。大規模企業での導入実績が豊富で、既存の人事システムとの連携も可能です。

システム統合を重視する大企業や、セキュリティ要件が厳しい企業に最適。ITインフラとの親和性が高く、安定した運用が期待できるでしょう。

まずはお気軽にご相談ください。

自社に合った健康経営アプリの見つけ方

健康経営アプリは数多く存在しますが、自社に最適なものを選ぶためには以下のポイントを押さえることが重要です。

・自社課題とマッチしているか確認する

・使いやすい設計のものを選ぶ

・アプリの運用の負担について事前に確認する

自社課題とマッチしているか確認する

健康経営アプリは目的によって機能が大きく異なるため、まず自社の健康課題を明確化したうえで選定することが成功の鍵となります。

- 生活習慣病対策:食事管理・運動記録・体重管理機能が充実したアプリ

- メンタルヘルス対策:ストレスチェック・相談機能・リラクゼーションコンテンツが豊富なアプリ

- 運動不足解消:歩数計測・フィットネス動画・ゲーミフィケーション機能があるアプリ

- 健診受診率向上:リマインド機能・受診管理・産業医連携機能があるアプリ

- 全般的な健康意識向上:包括的な健康管理機能を持つオールインワン型アプリ

- デスクワーク中心:運動促進・姿勢改善・眼精疲労対策機能

- 現場作業が多い:安全管理・疲労度チェック・けが予防機能

- 在宅勤務者が多い:オンライン相談・自宅でできる運動コンテンツ

- シフト勤務者が多い:不規則な生活リズム対応・睡眠管理機能

- 高齢社員が多い:シンプルな操作性・大きな文字表示・音声ガイド

使いやすい設計のものを選ぶ

健康経営アプリの継続利用には、従業員にとって使いやすい「操作性・UI設計」が不可欠です。使いにくいアプリは利用率低下につながり、投資効果が著しく下がってしまいます。

- 直感的な画面設計:初回利用時に迷わず操作できるシンプルな構成

- データ入力の簡便性:写真撮影や音声入力など、手間のかからない記録方法

- 読み込み速度:ストレスを感じない快適な動作レスポンス

- 多世代対応:年齢を問わず使いやすいユニバーサルデザイン

- マルチデバイス対応:スマートフォン・タブレット・PCでの利用可能性

- 適切な通知設定:煩わしくない程度のリマインド機能

- 成果の可視化:グラフや数値で進歩が分かりやすく表示される

- モチベーション向上機能:ポイント制度・ランキング・バッジシステム

- カスタマイズ性:個人の好みに合わせた設定変更が可能

アプリの運用の負担について事前に確認する

健康経営アプリ導入後の運用担当者の業務負担を事前に確認することは、継続的な活用のために欠かせません。運用負担が過大になると、せっかく導入したアプリも十分に活用されなくなってしまいます。

- 自動レポート生成:健康データの集計・分析結果を定期的に自動作成

- アラート機能:高リスク者の自動検出と担当者への通知

- 一括管理機能:複数拠点・部署のデータを統合管理

- 外部システム連携:人事システムや健診機関との自動データ連携

- サポート体制:導入・運用時の技術サポートや相談窓口の充実

また、導入前にトライアルやデモを積極的に活用し、以下の観点から運用負荷を評価することが重要です。

- 管理者側の確認点:データ出力・従業員管理・設定変更の操作性

- 従業員側の確認点:アプリのダウンロード・初期設定・日常利用の簡便性

- サポート体制の確認:問い合わせ対応・トラブル解決・機能追加要望への対応

- セキュリティ対策:個人情報保護・データ暗号化・アクセス制御の仕組み

無理のない運用体制を構築できるアプリを選ぶことで、長期的な健康経営の推進が可能になるでしょう。

健康経営アプリを導入する際の落とし穴

健康経営アプリの導入は多くのメリットをもたらしますが、適切な準備と運用を怠ると期待した効果が得られない場合があります。

よくある失敗パターンを理解し、事前に対策を講じることが成功の鍵となります。

・導入目的が曖昧なまま導入してしまう

・社内への周知が不足している

・既存業務との連携がとれない

・想定より多くのコストがかかる場合も

導入目的が曖昧なまま導入してしまう

健康経営アプリは万能ツールではありません。

導入目的が不明確なまま「とりあえず導入」してしまうと、効果が出ずに投資対効果が著しく低下してしまいます。

目的不明確による失敗例

例えば「健康経営を推進したいから」という漠然とした理由でオールインワン型アプリを導入したものの、実際の課題は「40代男性社員のメタボ率の高さ」だった場合、食事管理に特化したアプリの方が効果的だったということが起こります。

また、「従業員の運動不足解消」が目的なのに、メンタルヘルス機能が充実したアプリを選んでしまい、利用率が低迷するケースも少なくありません。

導入前に行うべき健康課題の把握方法は以下があります。

- 健診結果の分析:年代別・部署別の有所見率、BMI分布、血圧・血糖値の傾向把握

- ストレスチェック結果の確認:高ストレス者比率、部署間格差、経年変化の分析

- 離職率・欠勤率の調査:健康起因の離職・欠勤状況と傾向分析

- 従業員アンケート:健康に関する悩みや改善したい項目の聞き取り

- 医療費分析:疾患別医療費の内訳と推移の確認

これらのデータを総合的に分析し、優先的に取り組むべき健康課題を明確化してからアプリを選定することが重要です。

社内への周知が不足している

健康経営アプリは導入するだけでは意味がありません。従業員に実際に使ってもらえなければ、どんなに優秀なアプリでも効果は期待できないのです。

利用率向上には戦略的な社内広報・周知活動が不可欠となります。

- 経営層からのメッセージ発信:健康経営への取り組み姿勢を社長や役員から直接伝達

- 部署別説明会の開催:各部署の特性に合わせたアプリ活用方法の紹介

- 操作方法研修の実施:実際にスマートフォンを操作しながらの体験型研修

- インセンティブ制度の導入:利用者への特典付与や優秀チームの表彰

- 成功事例の共有:アプリ利用により健康改善した従業員の体験談紹介

- 定期的な進捗報告:全社的な利用状況や健康改善効果の共有

- 季節イベントの企画:ウォーキング大会や健康チャレンジの開催

- 管理職の積極参加:上司が率先してアプリを使用し、部下の参加を促進

- フィードバック収集:従業員からの意見を聞き、改善点を反映

また下記では健康経営の研修について詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

健康経営の研修を徹底解説!やるべき内容や自社に合った選び方も紹介

既存業務との連携がとれない

健康経営アプリを導入する際、既存の健康管理業務との連携が取れないと、かえって業務が複雑化し、担当者の負担が増加してしまう問題が発生します。

連携不足による具体的な問題点

健康診断結果を既存のExcelファイルとアプリの両方で管理することになり、二重入力の手間が発生。また、ストレスチェック結果がアプリと従来システムで分散管理されることで、従業員の健康状態を総合的に把握することが困難になります。

さらに、勤怠管理システムとの連携が取れない場合、長時間労働者の健康リスク評価が適切に行えず、過重労働による健康被害の予防効果が限定されてしまいます。産業医との情報共有も、アプリのデータを別途資料として作成する必要があり、面談準備の効率性が損なわれる結果に。

連携強化のための対策は以下があります。

- 既存システムとのAPI連携:人事・勤怠・健診システムとの自動データ連携

- データ出力形式の統一:既存の報告書フォーマットに対応したデータ出力機能

- 段階的な移行計画:既存業務フローを徐々にアプリに統合する計画策定

- 産業保健スタッフとの連携:産業医・保健師が使いやすいデータ形式での提供

想定より多くのコストがかかる場合も

健康経営アプリの導入にあたっては、表面的な料金だけでなく、総合的なコスト構造を理解しておくことが重要です。想定外の費用が発生し、予算オーバーになるケースも少なくありません。

健康経営アプリのコスト構造は以下の通りです。

- 初期費用:システム導入費・設定費・カスタマイズ費用

- 月額基本料金:利用者数に応じた従量課金または定額料金

- オプション機能料金:高度な分析機能・外部連携・カスタムレポート作成

- インセンティブ費用:ポイント制度・景品・健康グッズ購入費

- 社内運用費:担当者の人件費・研修費・システム管理費

- 保守・サポート費用:技術サポート・機能追加・セキュリティ更新費

導入前に3年程度の中長期的なコスト試算を行い、段階的な機能拡張を含めた予算計画を立てることで、こうしたコスト超過リスクを軽減できるでしょう。

健康経営アプリを安く導入する方法

健康経営アプリの導入コストを抑えながら効果的に活用するには、戦略的なアプローチが重要です。

以下の方法を組み合わせることで、予算を最適化しつつ健康経営を推進できます。

- 小規模トライアル導入から始める

- 段階的導入で機能を絞り込む

- 既存システムとの連携でコスト削減

- クラウド型・サブスクリプション型を選択

- 補助金・助成金の積極活用

また補助金には下記の種類があります。

- 働き方改革推進支援助成金:労働時間短縮や健康確保措置の導入支援

- 人材確保等支援助成金:雇用管理改善や離職率低下の取り組み支援

- 地方自治体の独自助成金:地域の中小企業向け健康経営支援制度

- 健康経営優良法人認定企業向け優遇制度:金融機関の優遇金利や保険料割引

申請条件や支給要件を事前に確認し、導入計画と合わせて申請準備を進めることが重要です。

中小企業診断士や社会保険労務士などの専門家に相談することで、活用可能な制度を漏れなく把握できるでしょう。

これらの方法を組み合わせることで、健康経営アプリの導入・運用コストを大幅に削減しながら、従業員の健康向上と企業価値向上を同時に実現できるはずです。

重要なのは、短期的なコスト削減だけでなく、中長期的な投資対効果を見据えた戦略的な導入計画を立てることといえるでしょう。

下記では、健康経営に活用できる補助金について解説しています。あわせてご覧ください。

補助金で健康管理システムの導入費用を2/3に?活用できる補助金や活用方法を徹底解説!

まずはお気軽にご相談ください。

健康経営アプリ導入の流れ

健康経営アプリの導入を成功させるためには、計画的なステップを踏むことが重要です。

以下の5段階のプロセスに沿って進めることで、効果的な導入と継続的な活用を実現できます。

- 導入前の課題整理と目的設定

- アプリ選定・比較検討

- トライアル導入・パイロット運用

- 全社展開と社内周知

- 導入後の効果測定と改善サイクル

このプロセスを通じて、健康経営アプリを単なるツールではなく、企業の健康経営戦略を支える重要な基盤として活用できるようになるでしょう。

重要なのは、各段階で十分な準備と検証を行い、従業員にとって価値のあるサービスとして定着させることです。

健康経営アプリの導入なら「Givefit」

健康経営アプリの導入をご検討の企業様には、「Givefit」の導入をご検討ください。

毎日の健康を簡単に記録でき、手軽に健康管理ができるから始めやすく、多くの企業で高い評価をいただいている健康経営アプリです。

Givefitが選ばれる理由

Givefitは、リーズナブルに従業員の健康管理が行えるアプリとして、コストパフォーマンスの高さが大きな特徴。導入企業様からは「予算を抑えながらも本格的な健康経営が実現できた」という声を多数いただいています。

直感的で使いやすいインターフェースにより、ITに不慣れな従業員でも迷うことなく操作が可能。歩数・体重・血圧・食事内容など、日々の健康データを簡単に記録でき、継続的な健康管理をサポートします。

業務改善につながる総合的なソリューション

Givefitで従業員の健康管理を行うことで、業務改善にもつながる点が他のアプリとの大きな違いです。健康データの一元管理により人事・総務担当者の業務負担が軽減され、より戦略的な健康経営施策の企画・実行に集中できるようになります。

従業員の健康状態改善による生産性向上、欠勤率低下、医療費削減など、多方面での効果が期待できるため、投資対効果の高い健康経営を実現。健康経営優良法人認定の取得サポート機能も充実しており、企業価値向上にも貢献します。

導入から運用まで安心のサポート体制

Givefitでは、導入検討から運用開始、その後の継続活用まで、専任スタッフが丁寧にサポート。トライアル期間中の操作研修や従業員向け説明会の実施、導入効果の測定・分析まで、健康経営の成功に向けた包括的な支援を提供しています。

既存の人事システムや健診データとの連携も可能で、スムーズな導入と効率的な運用を実現。段階的な機能追加にも柔軟に対応できるため、企業の成長に合わせて健康経営施策を発展させていくことができます。

健康経営アプリの導入をお考えの企業様は、ぜひ一度Givefitの詳細についてお気軽にお問い合わせください。貴社の健康経営推進を全力でサポートいたします。

.png)