従業員の健康管理は企業にとって重要な課題です。

しかし、健康管理システムの導入を検討する際、最も気になるのが費用面でしょう。

システムの種類や規模によって料金体系は大きく異なるため、事前の情報収集が欠かせません。

本記事では、健康管理システムの費用相場を詳しく解説し、コストを抑える方法もご紹介します。

適切な予算設定により、効果的な健康管理体制を構築できるでしょう。

手軽に従業員の健康管理を始めたい企業には、リーズナブルな料金で毎日の健康を簡単に記録できる健康管理アプリ「Givefit」がおすすめ。

従業員の健康管理を通じて業務改善にもつながる、始めやすいサービスです。

導入しやすい設計で、企業の健康支援を確実にサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

健康管理システムの費用相場

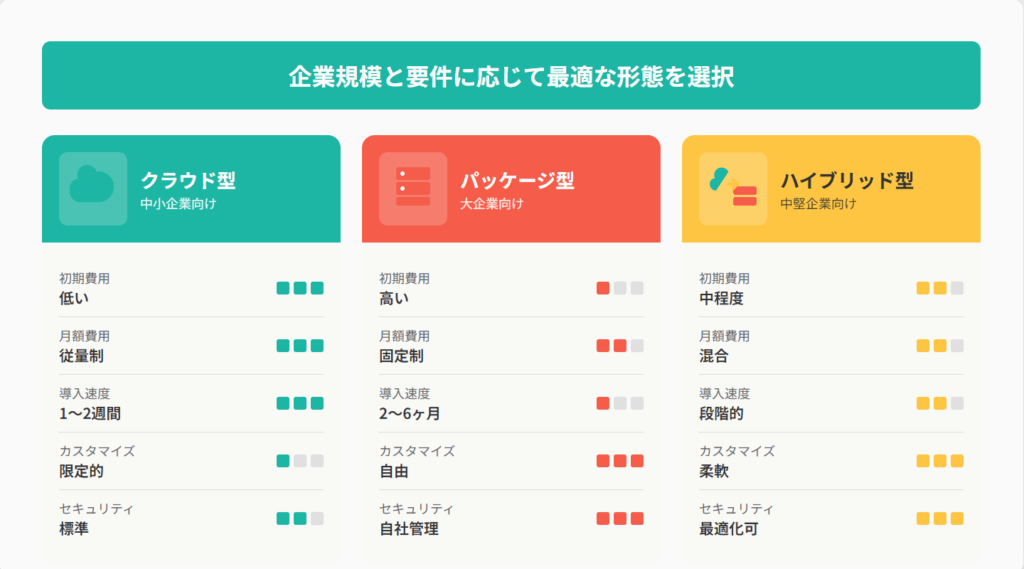

健康管理システムの費用を理解するには、まず提供形態の違いを把握することが大切です。

主な形態は以下の2つに分けられます。

- クラウド型(SaaS形式)

- パッケージ型(オンプレミス形式)

それぞれの費用相場と特徴を詳しく見ていきましょう。

また下記記事ではおすすめの健康管理システムを14選紹介しています。あわせてご覧ください。

【2025年最新】健康管理システムの導入におすすめ14選!選び方のコツも

健康管理システムにはクラウド型とパッケージ型がある

健康管理システムは、提供形態によって大きく2つのタイプに分類されます。

「クラウド型(SaaS)」は、インターネット経由でサービスを利用する形態です。

システムはベンダーのサーバー上で管理され、ユーザーはWebブラウザやアプリを通じてアクセス。初期導入のハードルが低く、月額料金制で利用できるため、中小企業でも導入しやすいのが特徴です。

一方、「パッケージ型(オンプレミス)」は、自社内にサーバーを設置してシステムを構築する形態。

システム全体を自社で管理するため、セキュリティ面での安心感がある反面、初期投資や運用コストが高額になりがちです。

クラウド型の費用相場

クラウド型健康管理システムの費用相場は以下のとおりです。

- 初期費用:約6万~60万円

- 月額費用:1人あたり約200~500円

初期費用には、システム設定やデータ移行作業、管理者向けの操作研修費用などが含まれます。

企業規模や導入するシステムの機能によって幅があり、基本的な機能のみであれば10万円以下での導入も可能です。

月額費用は従業員数に応じた従量課金制が一般的。例えば従業員100名の企業であれば、月額2万~5万円程度の運用費用が発生します。

従業員数の増減に応じて柔軟に料金調整できるため、人員変動の多い企業にとってメリットが大きいでしょう。

パッケージ型の費用相場

パッケージ型健康管理システムの費用相場は以下のとおりです。

- 初期費用:約100万~300万円

- 月額固定費用:約30万~35万円

初期費用には、ソフトウェアライセンス料、社内サーバーの構築費用、システム導入作業費が含まれます。

また、システムを運用するための専門知識を持った人員の確保や、サーバーの保守・メンテナンス費用も継続的に発生することを考慮する必要があります。

パッケージ型は従業員数に関わらず固定料金のため、大企業では1人あたりのコストを抑えられる場合があります。

しかし、中小企業にとっては高額な投資となるため、慎重な検討が求められるでしょう。

健康管理システム導入にかかる費用項目の内訳

健康管理システムの導入を検討する際は、表面的な料金だけでなく、実際にかかる費用の全体像を把握することが重要です。

導入から運用まで、様々な費用項目が発生するため、事前に予算計画を立てておく必要があります。

以下の表で、主要な費用項目とその内容、金額目安を整理しました。

| 費用項目 | 内容 | クラウド型の目安 | パッケージ型の目安 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | システム導入・設定作業、データ移行、初期設定 | 6万~60万円 | 100万~300万円 |

| 月額費用 | システム利用料、サーバー利用料 | 1人あたり200~500円 | 30万~35万円(固定) |

| カスタマイズ費用 | 自社仕様への機能追加・変更 | 10万~100万円 | 50万~200万円 |

| サポート費用 | 技術サポート、問い合わせ対応 | 月額費用に含まれる場合が多い | 年間20万~50万円 |

| 教育・研修費用 | 管理者・利用者向け操作研修 | 5万~20万円 | 10万~30万円 |

| 保守・メンテナンス費用 | システム更新、障害対応 | 月額費用に含まれる | 年間50万~100万円 |

- 初期費用には、システムの基本設定やマスターデータの登録、既存システムからのデータ移行作業が含まれます。

クラウド型では比較的安価ですが、パッケージ型では自社サーバーの構築費用も加わるため高額になりがちです。 - 月額費用は継続的に発生するランニングコスト。

クラウド型は従業員数に応じた従量課金、パッケージ型は固定料金が一般的となっています。 - カスタマイズ費用は、標準機能では対応できない自社独自の要件に合わせてシステムを改修する際に発生。

健康診断結果の独自フォーマット対応や、既存の人事システムとの連携機能追加などが該当します。 - サポート費用について、クラウド型では基本的なサポートが月額料金に含まれることが多いものの、電話サポートや専任担当者の配置には別途費用がかかる場合があります。

- 教育・研修費用は見落としがちな項目です。

システムを効果的に活用するには、管理者だけでなく従業員への操作説明も必要。特に高機能なシステムほど、しっかりとした研修体制が求められるでしょう。

これらの費用項目を総合的に検討し、3年から5年の中長期的な視点でコストを算出することが、適切なシステム選択につながります。

まずはお気軽にご相談ください。

会社規模や導入方法で費用感は変わる

健康管理システムの費用は、会社の規模や導入方法によって大きく変動します。

従業員数や拠点数、求める機能レベルに応じて、最適なシステム選択と予算設定が必要です。

以下では、企業規模別の導入パターンと費用相場を詳しく解説します。

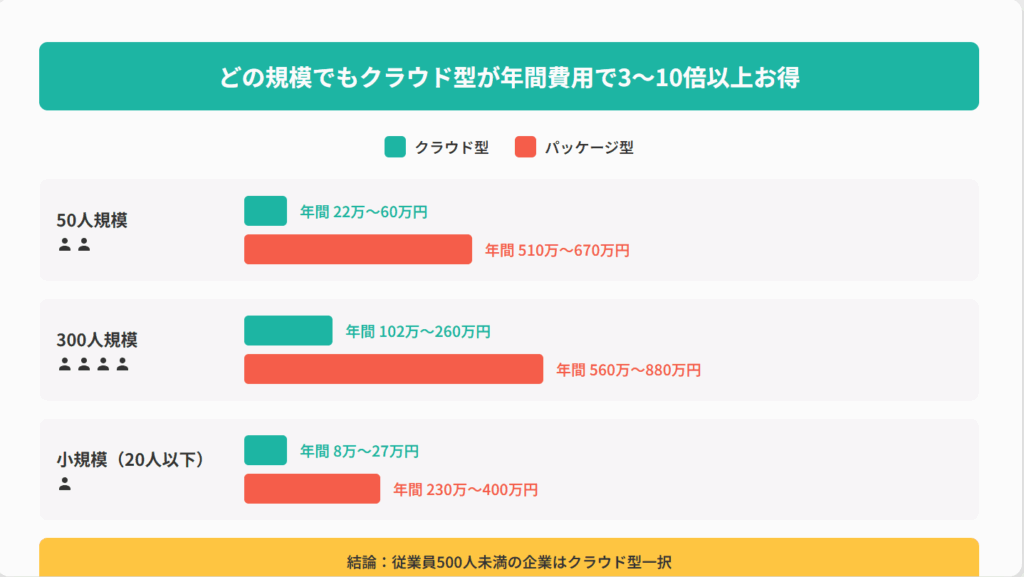

- 従業員50人規模での導入

- 従業員300人規模での導入

- 支店・拠点が多い企業での導入

- 小規模での段階的導入

- クラウド型とパッケージ型の費用比較

従業員50人〜の導入パターン

従業員50人規模の企業では、コストパフォーマンスを重視したクラウド型システムの選択が一般的です。

クラウド型の場合

- 初期費用:10万~30万円

- 月額費用:1万~2.5万円(1人あたり200~500円×50人)

- 年間総費用:約22万~60万円

パッケージ型の場合

- 初期費用:150万~250万円

- 月額費用:30万~35万円

- 年間総費用:約510万~670万円

この規模では、クラウド型が圧倒的にコスト面で有利。

パッケージ型を選択すると、1人あたりの年間コストが10万円を超えてしまうため、費用対効果の観点から推奨されません。

従業員300人〜の導入パターン

従業員300人規模になると、機能面でのニーズも高度化し、選択肢が広がります。

クラウド型の場合

- 初期費用:30万~80万円

- 月額費用:6万~15万円(1人あたり200~500円×300人)

- 年間総費用:約102万~260万円

パッケージ型の場合

- 初期費用:200万~400万円

- 月額費用:30万~40万円

- 年間総費用:約560万~880万円

この規模では、高度なセキュリティ要件や複雑な業務フローがある場合、パッケージ型も選択肢に入ってきます。

ただし、依然としてクラウド型の方がコスト面では優位性があるでしょう。

支店や拠点を多く持つ企業の場合

複数拠点を持つ企業では、全社統一での健康管理が重要になります。

クラウド型の場合

- 初期費用:50万~150万円(拠点数に応じて設定費用が増加)

- 月額費用:従業員数×200~500円+拠点管理費用

- 追加費用:拠点間データ連携機能、管理権限設定

パッケージ型の場合

- 初期費用:300万~600万円(各拠点のインフラ整備含む)

- 月額費用:40万~60万円

- 追加費用:拠点間ネットワーク構築、専門要員の配置

多拠点展開では、クラウド型の方が拠点追加時の柔軟性が高く、運用面でもメリットが大きくなります。

小規模導入の場合

従業員20人以下の小規模企業や、部門単位での試験導入を行う場合の費用相場です。

クラウド型の場合

- 初期費用:3万~15万円

- 月額費用:4,000円~1万円

- 年間総費用:約8万~27万円

パッケージ型の場合

- 小規模企業向けパッケージ:初期費用50万~100万円

- 月額費用:15万~25万円

- 年間総費用:約230万~400万円

小規模導入では、クラウド型の手軽さと低コストが際立ちます。

パッケージ型は最小構成でも高額になるため、現実的ではありません。

クラウド型とパッケージ型で費用も違う

同じ機能レベルのシステムでも、提供形態によって費用構造は大きく異なります。

導入スピードの違い

- クラウド型:1〜2週間で導入可能、初期費用を抑制

- パッケージ型:2〜6ヶ月の導入期間、高額な初期投資が必要

月額・初期費用の特徴

- クラウド型:低い初期費用、従業員数連動の月額制

- パッケージ型:高額な初期費用、固定の月額費用

保守・カスタマイズ性

- クラウド型:標準機能中心、ベンダー主導のアップデート

- パッケージ型:高いカスタマイズ性、自社主導の機能追加

このように、クラウド型は初期導入のハードルが低く、スケールに応じた柔軟な料金体系が特徴。

一方パッケージ型は高い初期投資が必要ですが、大規模企業では長期的にコストメリットが出る場合もあります。

クラウド型とパッケージ型の違いや特徴

健康管理システムを選択する際は、クラウド型とパッケージ型それぞれの特徴を理解し、自社の状況に適したものを選ぶことが大切です。

費用面だけでなく、導入期間や運用体制、将来の拡張性なども含めて総合的に判断する必要があります。

初期費用や月額はクラウド型の方が安い

クラウド型健康管理システムの最大の魅力は、導入時の費用負担を大幅に軽減できる点です。

具体的な費用比較(従業員100人の場合)

クラウド型

- 初期費用:15万~40万円

- 月額費用:2万~5万円

- 1年目総費用:39万~100万円

パッケージ型

- 初期費用:150万~300万円

- 月額費用:30万~35万円

- 1年目総費用:510万~720万円

この比較からも分かるように、クラウド型は初期投資を10分の1以下に抑えることが可能です。

従量課金制により、従業員数の増減に応じて柔軟に料金調整できるため、事業拡大や縮小に対応しやすいのも特徴。

また、導入ハードルの低さも大きなメリットです。システム導入までわずか1〜2週間で完了し、すぐに運用を開始できます。

社内でのサーバー構築や複雑な設定作業が不要なため、IT専門知識がない企業でも安心して導入可能です。

定額課金の手軽さにより、予算管理も簡単になります。

月額固定費用として計上でき、大きな設備投資を避けたい中小企業や、健康管理システムを初めて導入する企業に最適でしょう。

自社向けにカスタマイズするならパッケージ型

パッケージ型は、自社の業務プロセスに完全に適合させたシステム構築が可能です。

業種特化機能の実現が可能で、例えば製造業では工場勤務者向けの健康チェック項目、建設業では現場作業員の安全管理機能、IT企業では長時間労働対策機能など、業界固有のニーズに対応できます。

業務プロセスへの完全適合も実現できるため、既存の人事評価制度や労務管理フローとシームレスに連携させることが可能。

健康診断結果を人事データベースと自動連携させたり、独自の健康ポイント制度を組み込んだりと、自社の運用方法に100%合わせたシステム構築ができます。

専任の情報システム部門がある企業でパッケージ型が選ばれる傾向にあるのは、システムの設計・構築・運用に専門知識が必要だからです。

社内にITエンジニアやシステム管理者がいる大企業では、自社でシステムをコントロールできるメリットを活かせるでしょう。

また、機密性の高い健康情報を外部クラウドに保存することに抵抗がある企業にとって、自社サーバーでのデータ管理は重要な選択要因となります。

両方を取り入れるハイブリッド型という選択肢も

近年注目されているのが、クラウド型とパッケージ型の長所を組み合わせるハイブリッド型です。

基本構成例

- クラウド部分:標準的な健康管理機能(健康診断結果管理、ストレスチェック、歩数記録など)

- オンプレミス部分:自社固有要件(既存システム連携、独自データ分析、機密情報管理など)

この使い分けにより、コストと柔軟性の両立が実現できます。

具体的なメリットは下記が挙げられます。

- コスト最適化:標準機能はクラウドの安価な料金で利用し、カスタマイズが必要な部分のみオンプレミスで構築。全体をパッケージ型で構築するより30〜50%のコスト削減が可能です。

- 段階的導入:まずクラウドで基本機能を導入し、運用が安定してから必要に応じてオンプレミス部分を追加。初期投資リスクを抑えながら、将来の拡張性も確保できます。

- 運用負荷の分散:クラウド部分はベンダーが保守・運用を担当し、オンプレミス部分は自社でコントロール。システム管理の負荷を適切に分散できるでしょう。

- データ連携の最適化:機密度の高いデータは自社サーバーで管理し、一般的な健康データはクラウドで効率的に処理。セキュリティ要件とコスト効率を両立させることが可能です。

ハイブリッド型は特に、従業員500人以上の中堅企業で採用されることが多く、成長段階に応じてシステムを柔軟に拡張していきたい企業に適している選択肢といえます。

費用を抑えて健康管理システムを導入する方法

健康管理システムの導入コストを抑えるには、戦略的なアプローチが重要です。

最初から大規模なシステムを構築するのではなく、段階的な導入や機能の絞り込み、複数社の比較検討を通じて、費用対効果の高い導入を実現できます。

以下では、コストを抑えながら効果的にシステムを導入する4つの方法をご紹介します。

- 小規模からの段階的導入

- 必要機能に特化した選択

- 複数社での相見積もり比較

- 公的な助成金・補助金の活用

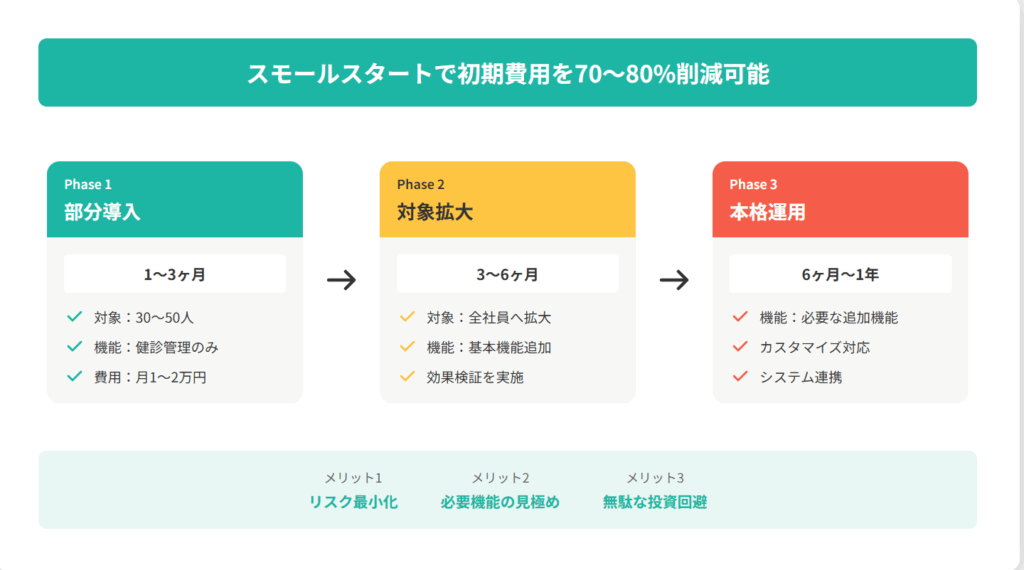

スモールスタートから始める

健康管理システムの導入で最も効果的なコスト削減方法は、スモールスタートでの段階的な展開です。

初期段階の導入例

- 対象:管理職や特定部署の30〜50人

- 機能:健康診断結果管理のみ

- 期間:3〜6ヶ月の試験運用

- 費用:月額1万〜2万円程度

このアプローチにより、システムの使い勝手や従業員の反応を確認しながら、リスクを最小限に抑えて導入できます。試験運用で効果が確認できれば、段階的に対象者や機能を拡大していくことが可能です。

段階的拡大のプロセス

- 第1段階:基本機能での部分導入(1〜3ヶ月)

- 第2段階:対象者の拡大(3〜6ヶ月)

- 第3段階:機能追加とカスタマイズ(6ヶ月〜1年)

この方法により、全社一括導入と比較して初期費用を70〜80%削減できることも。

また、実際の運用を通じて本当に必要な機能が明確になるため、無駄な投資を避けられるでしょう。

必要な機能に絞って導入する

健康管理システムには多彩な機能が搭載されていますが、すべてを利用する必要はありません。

自社に本当に必要な機能だけを選択することで、大幅なコスト削減が可能です。

基本機能と追加機能の費用比較例

最小構成(基本機能のみ)

- 健康診断結果管理

- 従業員情報管理

- 基本的なレポート機能

- 月額費用:1人あたり200円

フル機能構成

- 上記+ストレスチェック機能

- 産業医連携機能

- 高度な分析・予測機能

- カスタムダッシュボード

- 月額費用:1人あたり500円

従業員100人の企業では、機能を絞ることでコストを抑えることが可能です。

機能選択の優先順位付け

- 必須機能:法的義務に関わる健康診断管理

- 重要機能:従業員の利用頻度が高い基本機能

- 付加機能:分析レポートやカスタマイズ機能

導入後6ヶ月程度の運用実績を踏まえて、本当に必要な追加機能のみを段階的に導入していけば、無駄なコストを避けながら最適なシステム構成を実現できるでしょう。

必ず複数社相見積もりをとる

健康管理システムの費用は提供企業によって大きく異なるため、最低でも3社以上の相見積もりを取ることが重要です。

費用差の例(従業員100人の場合)

- A社:初期費用20万円、月額3万円

- B社:初期費用50万円、月額2万円

- C社:初期費用10万円、月額4万円

同じ機能レベルでも上記のような見積もりが出た場合、1年目の総費用でA社56万円、B社74万円、C社58万円と、最大18万円の差が生じることも。

3年間の総費用で比較すると、さらに大きな差になる場合があります。

また見積もりは価格だけで判断するのではなく、総合的なコストパフォーマンスを評価することが大切。安価でもサポートが不十分だと、結果的に運用コストが高くなる場合もあります。

価格に合わせて、システムの機能やサポート体制なども確認し、比較しましょう。

助成金や補助金を利用する

健康管理システムの導入には、様々な公的助成制度を活用できる可能性があります。

主な助成金・補助金制度は以下が挙げられます。

働き方改革推進支援助成金

- 対象:労働時間管理の改善を図る企業

- 助成率:導入費用の3/4(上限100万円)

- 健康管理システムも対象となる場合あり

IT導入補助金

- 対象:ITツール導入による業務効率化

- 助成率:導入費用の1/2〜3/4

- クラウド型健康管理システムも対象

産業保健関連の助成金

- 各都道府県の産業保健推進センターが提供

- 小規模事業者向けの健康管理支援

- 産業医選任や健康診断実施の支援

申請時には以下の点に注意が必要です。

- 導入前の事前申請が必要

- 要件や対象範囲を事前に確認

- 申請書類の準備に時間を要する場合がある

助成金を活用することで、実質的な導入費用を30〜50%削減できるケースも。

ただし、申請手続きには時間がかかるため、導入計画の早い段階で情報収集を始めることが重要です。

これらの方法を組み合わせることで、健康管理システムの導入費用を大幅に抑えながら、効果的なシステム構築が可能になるでしょう。

下記記事では健康管理システムの導入に活用できる補助金について解説しています。

補助金で健康管理システムの導入費用を2/3に?活用できる補助金や活用方法を徹底解説!

まずはお気軽にご相談ください。

健康管理システム導入時のチェックポイント

健康管理システムの導入を成功させるには、費用面だけでなく、機能性や運用面での詳細な検討が必要です。

導入後に「想定していた機能がない」「他システムと連携できない」といった問題が発生すると、追加費用や業務の混乱を招く可能性があります。

事前の準備と確認を徹底することで、スムーズな導入と効果的な運用を実現できるでしょう。以下では、導入前に必ず確認すべき3つのチェックポイントを解説します。

- 必要機能の事前洗い出し

- 既存システムとの連携可能性

- ベンダーのサポート体制

下記では、健康管理システムの導入事例についてご紹介しています。あわせてご覧ください。

健康管理システムの導入事例14選を紹介!メリット・デメリットや選び方も

必要な機能は洗い出せているか

健康管理システムの導入で最も重要なのは、自社に本当に必要な機能を正確に把握することです。

機能の過不足は、導入後の追加コストや業務効率の低下につながります。

以下のような流れで自社に必要な機能を洗い出していきましょう。

導入前に実施すべき業務フローの整理

現在の健康管理業務を詳細に分析し、システム化すべき範囲を明確にします。

- 健康診断の流れ:申込み→受診→結果収集→データ入力→分析→報告

- ストレスチェックの実施:配布→回収→集計→フィードバック→改善施策

- 産業医面談の管理:対象者抽出→日程調整→実施→記録→フォローアップ

- 健康データの活用:レポート作成→経営層への報告→改善計画策定

機能要件の明確化プロセス

各業務フローから具体的な機能要件を抽出します。

必須機能の例

- 健康診断結果のデータ入力・管理

- 法定項目に基づくレポート自動生成

- 要再検査者の自動抽出・アラート機能

- セキュリティ機能(アクセス権限管理)

特に重要なのは、「現在手作業で行っている業務がシステムでどう効率化できるか」を具体的にイメージすることです。

他の業務システムと連携は可能か

健康管理システムの効果を最大化するには、既存の業務システムとの連携が不可欠です。

データの二重入力や転記ミスを防ぐためにも、連携機能は重要な選定ポイントとなります。

主要な連携対象システムには以下があります。

勤怠管理システムとの連携

- 長時間労働者の自動抽出

- 有給取得状況と健康状態の相関分析

- 働き方改革関連法への対応支援

- メンタルヘルス不調の早期発見

人事システムとの連携

- 従業員基本情報の自動同期

- 人事評価データとの連携分析

- 異動・昇進時の健康状態チェック

- 退職者データの適切な管理

健診機関データとの連携

- 健康診断結果の自動取り込み

- 複数健診機関からのデータ統合

- 標準フォーマット(HL7 FHIR等)への対応

- 検査値の経年変化追跡

その他の連携ニーズ

- 給与システム:健康保険料や医療費控除の連携

- 安全管理システム:労働災害と健康状態の関連分析

- 社内ポータル:健康情報の従業員向け公開

また連携確認時には、以下のポイントを確認するようにしましょう。

- API提供の有無と仕様

- データ形式の互換性

- リアルタイム連携か定期バッチ処理か

- 連携に伴う追加費用の有無

連携機能が不十分だと、結果的に手作業が増加し、システム導入の効果が半減してしまう可能性があります。

サポート体制やトラブル時の対応はどうか

健康管理システムの運用では、ベンダーのサポート品質が業務の安定性に直結します。

特に健康データという機密性の高い情報を扱うため、トラブル対応の迅速さは重要な要素です。

初期設定時のサポート体制は以下を確認しましょう。

確認すべき項目

- 専任担当者の配置有無

- 初期設定作業の範囲(どこまでベンダーが対応するか)

- データ移行支援の内容

- 操作研修の実施回数・内容

- 導入完了までの期間と責任分界点

運用中の問い合わせ対応については以下の項目を確認します。

サポート内容の比較項目

- 対応時間(平日のみ/土日祝含む、何時〜何時)

- 対応方法(電話/メール/チャット/リモート操作)

- 対応言語(日本語対応の充実度)

- 回答期限の設定(当日回答/翌営業日回答など)

障害は発生した際の体制も重要となりますので、下記を確認しましょう。

重要な確認ポイント

- 障害レベルの定義と対応時間

- エスカレーション体制

- 代替手段の提供

- 障害報告書の提供

- 再発防止策の共有

サポート体制の充実度は、長期的な運用コストに大きく影響します。

導入初期は手厚いサポートが必要でも、運用が安定すれば基本サポートで十分な場合も。

段階的にサポートレベルを調整できるベンダーを選ぶことで、コストの最適化が可能になるでしょう。

契約前には、実際のサポート担当者と面談し、対応品質を確認することも重要です。

技術的な知識だけでなく、健康管理業務への理解度も評価のポイントとなります。

コストを抑えた健康管理システムの導入なら「Givefit」

健康管理システムの導入を検討している企業にとって、コストパフォーマンスと使いやすさのバランスは重要な判断基準です。

特に中小企業では、限られた予算の中で効果的な健康管理体制を構築する必要があります。

Givefitは、リーズナブルな料金設定で従業員の健康管理を手軽に始められる健康管理アプリサービスです。

毎日の健康を簡単に記録できるシンプルな操作性により、システム導入が初めての企業でも安心してご利用いただけます。

Givefitは、手軽な健康管理機能により、従業員が日常的に健康状態を記録・管理できる環境を提供。

複雑な設定や専門知識は不要で、導入後すぐに運用を開始できます。

従業員の健康管理を通じて業務改善にもつながるため、生産性向上と健康増進の両立が可能。コストを抑えながら、従業員の健康意識向上と職場環境の改善を実現できます。

健康管理システムの導入をお考えの企業様は、是非お気軽にご相談ください。

.png)