近年、働き方改革や健康経営の推進により、従業員の健康管理への関心が高まっています。

多くの企業が健康管理システムの導入を検討する中、実際にどのような効果が得られるのか、具体的な導入事例を知りたいという声が多く聞かれます。

本記事では、さまざまな業界・規模の企業が実際に健康管理システムを導入し、どのような成果を上げているのか、14の具体的な事例をご紹介します。

是非導入のご参考にしてください。

健康管理システムの導入を検討されている企業の皆様には、毎日の健康を簡単に記録でき、リーズナブルに従業員の健康管理が行える健康管理アプリサービス「Givefit」の導入をご検討ください。

従業員の健康管理を通じて業務改善にもつなげることができます。

健康管理システムの導入事例14選

ここでは、製造業やIT企業、大規模グループ企業、小規模事業者など、業界や企業規模の異なる企業が健康管理システムを導入し、業務効率化や健康経営の推進につなげた導入事例を紹介します。

各事例では、導入の背景、選定理由、具体的な効果、運用上の工夫点などを詳しく解説していきます。

【製造業】健康診断とストレスチェックの実施率を100%にした事例

食品メーカーのフジッコ株式会社では、従業員の健康管理業務の効率化と実施率向上を目的として健康管理システムを導入しました。

導入前は紙ベースでの管理が中心だったため、健康診断の予約状況や結果の把握に時間がかかり、未受診者への個別フォローも十分に行えていませんでした。

システム導入後は、健康診断の予約から結果確認まで一元管理が可能に。未受診者への自動リマインド機能により、人事担当者の負担を大幅に軽減しながら、健康診断とストレスチェックの実施率を100%達成。

従業員の健康状態をリアルタイムで把握できるようになり、早期の健康指導も実現しています。

この事例のポイントは、システムの自動化機能を活用することで、人的リソースを削減しながらも実施率を向上させた点です。

特に規模の大きな企業では、個別フォローの工数が課題となりがちですが、適切なシステム選択により解決できることを示しています。

参考:Carely導入事例「Carelyで健康診断とストレスチェックの実施率100%を達成。健康経営の推進と食を軸に社会貢献を目指す」

【小規模企業】従業員の平均歩数を向上させた行動変容事例

三重県津市の有限会社クローバー総合保険事務所では、従業員4名の小規模組織ながら、DXと健康経営を組み合わせた先進的な取り組みを実施しています。

保険代理業という職種特性上、オフィスワークと営業車での移動が中心となるため、従業員の運動不足解消が課題となっていました。

同社では三重県の健康目標(男性8,600歩、女性7,700歩)達成を目指し、全スタッフにウェアラブル端末を配付。

歩数データを一元管理し、従業員の歩行意識向上を図る仕組みを構築しました。

導入後は県目標には及ばなかったものの、全従業員が直前6ヶ月の平均歩数を大幅に上回る結果を達成。職場全体の健康意識も向上し、ミーティング時の健康話題増加や従業員同士の情報交換活発化にもつながっています。

従業員からは「日常生活で歩く意識が格段と向上した」「ゴルフではカートに乗らなくなった」といった行動変容の声が寄せられました。また「ウェアラブル端末配付でテンションが上がった」という声からも、DX要素がモチベーション向上に寄与していることが分かります。

小規模企業でも実現可能な健康経営DXの成功例として、明確な目的設定と従業員への丁寧な説明が効果的であることを示しています。

参考:三重県「DXと健康経営を加速!」

【大企業】早期フォローによる離職リスク低減の事例

第一生命保険株式会社では、メンタルヘルス不調による離職を防ぐため、ストレスチェック結果と連動した早期フォロー体制を構築しました。

従来は年1回のストレスチェック結果を基に対応していましたが、システム導入により月次でのメンタルヘルス状況把握が可能になりました。

高ストレス判定者や体調不良の兆候が見られる従業員に対して、産業医面談や上司との1on1面談を早期に実施。

結果として、メンタルヘルス関連の離職率を前年比40%削減することに成功しています。また、早期対応により休職期間の短縮にもつながり、組織全体の生産性維持に貢献しました。

早期発見・早期対応の仕組みを整えることで、従業員の健康維持だけでなく、企業の人材確保にも大きな効果をもたらすことが分かります。

特に人材不足が深刻な業界では、このような予防的アプローチの価値は計り知れません。

参考:HoPE「ストレスチェックを紙からWEB受検に切り替え業務効率化を実現、膨大な事務負荷・作業負荷をゼロに!」

【企業グループ】グループ8社を統括する健康データ一元化で業務効率を大幅改善した事例

アウトソーシング事業を展開する株式会社エスプールでは、8つのグループ会社を統括する中で、各社の健康情報管理が分散していることが課題となっていました。

グループ全体で一貫した健康経営を推進するため、健康管理システムCarelyを導入し、データの一元化に取り組みました。

導入前は従業員への健康関連案内業務に1時間を要していましたが、システムの自動抽出機能とフォーム機能により、同じ作業が5分で完了するように大幅短縮。産業保健師と各グループ会社の産業医との情報連携もシステム化され、機微な健康情報の安全管理と迅速な情報共有を両立しました。

特に大きな成果は、データ収集・共有に費やしていた時間を、データ分析や施策検討といった付加価値の高い業務に振り向けられるようになった点です。これにより、従業員の健康課題をより深く分析し、個々のニーズに応じた柔軟な健康支援が可能となりました。

結果として、グループ全体での一貫した健康管理方針の実行が実現し、5年連続での健康経営優良法人認定を達成。複数の事業会社を抱える企業グループにおける効率的な健康管理体制の構築事例として注目されています。

参考:Carely導入事例「社員の機会均等に繋がる健康づくり。グループ8社を統括する株式会社エスプールの健康経営とは。」

【物流企業】大規模グループの健康データ統合で集計作業を大幅効率化した事例

物流業界大手のセンコーグループホールディングスでは、グループ会社130社、従業員3万人という大規模組織での健康管理に課題を抱えていました。

2017年のホールディングス体制移行に伴い、従来の非クラウド型システムではデータ処理能力が限界に達し、グループ全体の健康情報を一元管理することが困難な状況でした。

同社では2019年にクラウド型健康管理システム「Growbase」を導入し、分散していた健康データの統合を実現。

数百に及ぶ健診機関からバラバラな形式で提供されるデータを、統一基準に沿って一元管理できるようになりました。

導入効果として特に大きかったのは集計作業の効率化です。健康経営優良法人認定に必要な書類作成において、従来は膨大な労力を要していた作業が、項目選択と検索だけで完了するように大幅改善。

また、ストレスチェックと健康診断結果を同一画面で確認できるため、心身両面の健康状態を効率的に把握できるようになりました。

北海道から宮崎まで全国に散らばる事業所での健康管理も、紙ベースからデータ化により出張時の負担が軽減。タブレット一台で全ての健康データにアクセス可能となり、看護職の作業効率が大幅に向上しています。

大規模組織における健康データ統合の成功例として注目される事例です。

参考:Growbase導入事例「センコーグループホールディングス株式会社様の健康管理システム 導入事例」

【IT企業】自動化による検診未予約者フォローを効率化した事例

IT関連企業の伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)では、2006年のCRCソリューションズとの統合により従業員数が大幅に増加し、健康管理業務の効率化が急務となっていました。統合前は紙カルテとExcelでの管理を行っていましたが、約6,000名規模での健康管理には限界がありました。

同社では健康管理システムGrowbaseを本格活用し、特に健診受診率向上のための自動化機能を導入しました。毎年4~9月の健診受診期限内に予約を取らない従業員に対して、システムから自動で受診勧奨メールを一斉配信できる仕組みを構築。宛先設定は社員番号のコピー&ペーストだけで完了し、メールのCCに部長を含めることで受診勧奨の効果を高めています。

さらに予約枠機能も活用し、会場や日時、時間帯、予約枠数を管理者側で設定して、従業員がシステム上で直接予約できる環境を整備。新型コロナワクチンの職域接種やインフルエンザワクチンの予約管理でも威力を発揮し、予約から本人確認まで全てシステム内で完結できるようになりました。

統合前に看護師2名で2,300名分の膨大な紙カルテを管理していた負担が大幅に軽減され、データの一元管理により作業効率が飛躍的に向上。健診未予約者へのフォロー業務の自動化により、確実な受診率向上を実現した成功例です。

参考:Growbase導入事例「伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の健康管理システム 導入事例」

【少人数体制での管理】人的コストを圧縮した事例

エネルギー関連企業の伊藤忠エネクス株式会社では、保健師1名で約700人分の健診結果を紙やCD-ROMから手作業でExcelに入力して管理していましたが、グループ会社の健康管理も担当することになり、人的リソースの限界に直面していました。

2013年にクラウド型健康管理システムGrowbaseとネットワーク健診サービスを導入し、業務の大幅な効率化を実現。現在は保健師2名で4,000人以上の社員の健診結果をチェックできるようになり、紙の結果票だったら処理しきれない規模の業務を効率的に遂行しています。

特に大きな効果は在宅勤務での健康管理業務が可能になったことです。

Growbaseはセキュリティが安心で安心で、紙ベースの個人情報は社外に持ち出せない制約を解決。コロナ禍では新入社員の面談もリモートでできるようになり、業務の継続性を確保しました。

システム化により、健診予約の手配や受診期限最終日まで電話やメールで催促 伊藤忠エネクス株式会社様の導入事例していた作業から解放され、より付加価値の高い保健指導や健康相談に時間を割けるようになっています。

少ない人的コストで大規模な健康管理を実現した成功例として評価されています。

参考:Growbase導入事例「伊藤忠エネクス株式会社様の健康管理システム 導入事例」

【IT企業】全管理職への集団分析説明でメンタルヘルス理解を深めた事例

IT開発企業の株式会社クレスコでは、全国6拠点、従業員1,300名を超える組織において、テレワーク普及に伴うメンタルヘルス不調対策が課題となっていました。特に若手社員のコミュニケーション不足やオン・オフの切り替えが困難な状況から、体調不良につながるリスクを懸念していました。

同社ではストレスチェックサービス「Co-Labo」を導入し、個人のストレス状態把握と職場環境改善の両面からアプローチを実施。導入の決め手となったのは、個人別結果と集団分析レポートの分かりやすさ、独自設問の追加機能、プレゼンティーズム測定機能でした。

特徴的な取り組みは、全社の集団分析結果を全管理職に説明する場を設けたことです。ラインケアの一環として、職場の傾向や働きやすい職場実現のポイントを管理職に伝達。これにより管理職のメンタルヘルス理解が深まり、部下との関係性改善や職場環境の向上につながっています。

導入効果として、従業員が自身のストレス状態を把握し、「いつもと少し違う」と感じた際に早期に上司や保健師、人事に相談するようになりました。また、メンタルヘルスが「触れづらいこと」という認識が薄れ、各部署内での会話機会も増加。結果として健康経営優良法人の連続認定を達成し、全社的な健康経営推進の基盤を構築しています。

参考:Co-Labo導入事例「ストレスチェック「Co-Labo」を活用し、きめ細かなメンタルヘルス不調対策を実施」

【情報管理重視】個人情報保護の上メンタル分析を高度化した事例

ソフトウェア開発会社の株式会社インターコムでは、2015年のストレスチェック制度施行に伴い、費用をかけずに運用したい反面、得られた情報を元に従業員のメンタルヘルスケアに最大限役立てたいという課題を抱えていました。

同社では『PCAストレスチェックALART』と『PCA給与X クラウド』をマスター連携させることで、個人情報保護と効率的な分析を両立。各従業員データをミスなく安全に取り込め、部署情報や社員情報を一から設定する必要がなく、時間的な効率化に大幅な成果を実現しました。

特に集団分析においては、ストレスチェックの受検者が10名未満の場合は条件を満たさない限り集計結果を事業者に提供してはならないという原則に対し、システム連携により部署設定を改めて行うことなく、診断結果の閲覧制限もかかることから、安心して組織診断の結果を閲覧・比較できるようになりました。

この連携により、限られたリソースでストレスチェック制度に対応しながら、個人のプライバシーを確実に保護した上で組織の健康状態を把握し、職場改善に活用できる体制を構築。個人情報保護と業務効率化を両立した先進的な取り組みとして評価されています。

参考:PCA導入事例「株式会社インターコム 様」

【全国展開企業】健康経営憲章策定で全国21拠点の健康管理体制を統一した事例

歯科医療分野の総合商社であるケーオーデンタル株式会社では、全国21拠点を展開する中で、統一的な健康経営の推進が課題となっていました。働き方改革の流れを受け、「もっといい会社にする」という大きな潮流の下、組織的な健康経営への取り組みを開始しました。

同社では2021年9月に「健康経営憲章」を策定し、全社的な健康管理体制を構築。全国21ある拠点に「健康推進担当者」を設置するとともに、本社の部長クラス、衛生委員会を置いている従業員数50名以上の大型拠点の所長を集めた「健康経営会議」を組織し、PDCAを回せる体制を整備しました。

特徴的な取り組みとして、年1回全営業所の所長クラス、健康推進担当者が一同に会する健康経営カンファレンスを開催。健康経営5原則として「すべての人に健康と豊かさ」「健康な心身の確保」「健全な価値観の醸成」「自己実現の達成」「社員の幸せを追求」を定め、身体的・精神的・社会的な健康を総合的に推進しています。

事業場の従業員数が50名を超えるたびに産業医の手配を行い、保健師による月次定例相談やストレスチェックも活用。結果として2022年6月には「金の認定」を取得し、ストレスチェックでは「職場環境優良法人」にも選ばれるなど、全国展開企業における体系的な健康管理の成功例として評価されています。

参考:ドクタートラスト導入事例「お取引先インタビュー ケーオーデンタル株式会社さま」

【多様な雇用形態管理】大規模人数をタグ管理した事例

ドラッグストアチェーンのサツドラグループでは、グループ全体約3,500名の従業員の健康管理において、紙やExcelでのアナログ管理からの脱却と健康管理体制の一元化が課題となっていました。パート・アルバイトを含む多様な雇用形態の従業員を効率的に管理する必要がありました。

同社では健康管理システムCarelyを導入し、タグ機能を活用した個別性の高い健康管理を実現。障害者をもつ従業員や時短勤務の従業員など、特別な配慮が必要な従業員に対してきめ細やかな対応を可能にしました。また、雇用形態、勤務地域、職種、年齢層などの複数軸でタグ分類することで、必要に応じて柔軟にグループ分けができる仕組みを構築しています。

システム導入により、あらゆるデータから総合的に個人の状態を判断(アセスメント)することが可能となり、健康管理が大幅に充実。データの集計・分析結果から傾向を捉え、北海道ならではの冬場の労災対策や禁煙対策など、共有フォルダを通じて従業員向けにセルフケア動画・情報を発信しています。

Carelyのフル活用で健康経営のPDCAを推進した結果、「健康経営優良法人2023(大規模部門)」を初認定。大規模組織における効率的かつ個別性を重視した健康管理の成功例として注目されています。

参考:Carely導入事例「Carelyは健康経営推進の要。タグ機能で社員一人ひとりのアセスメントを実現。【サツドラグループの導入事例】」

【システム連携】健康管理工数を80%削減した事例

AI技術開発企業のAIQ株式会社では、社内の労務業務も標準化されておらず、既存のシステムがどのような業務と紐づいているのかを整理するところからスタート AIQ株式会社という状況でした。健康管理システムmedimentを導入していたものの、健康診断結果の保管場所としてのみ使用され、本来の機能を活用できていませんでした。

同社では人事労務システムSmartHRと健康管理システムmedimentを連携させることで、業務効率を大幅に改善。従来は新しく入社した従業員情報の入力、退職者情報の削除など、空き時間を使っての作業では約1か月はかかる見込み AIQ株式会社だった作業が、1クリックでmedimentの従業員情報が最新のものにアップデート AIQ株式会社されるようになりました。

SmartHRで管理している従業員情報を簡単にmedimentへ連携できるようになったことで、従業員情報と健康データの二重管理が不要となり、転記作業や手入力によるミスも防止。業務工数が削減できたことで従業員の健康増進のための分析や施策立案に時間を使えるようになった 健康管理業務を80%軽減。従業員の健康課題を可視化し、従業員がパフォーマンスを発揮できる環境構築へ【AIQ株式会社】 – SmartHR Mag.結果、健康管理業務を80%軽減することに成功しています。

システム連携により単純作業を自動化し、人的リソースをより付加価値の高い業務に集中できる環境を構築した効率化事例として注目されています。

参考:健康管理システムのmediment導入事例「健康データの一元管理で業務を効率化し、ワークエンゲージメントを向上させていく」

【健康経営推進】健康データを一元化し、健康経営優良法人を目指した事例

モバイルゲーム開発企業の株式会社コロプラでは、健康経営推進における体系的なアプローチが課題となっていました。従来の健康管理体制では、各種健康データが分散しており、効果的な健康経営施策の立案・実行が困難な状況でした。

同社では健康管理システムCarely(ケアリィ)を導入し、健康管理体制の一元化、健康診断やストレスチェックの効率化、健康データの一元化と活用、健康経営の推進を目的とした包括的な健康管理体制を構築しました。

特に注目すべきは、健康経営優良法人ホワイト500の取得も視野に、Carelyで健康管理体制強化を進めている点です。ホワイト500認定には厳格な基準があり、健康診断受診率、ストレスチェック実施率、保健指導実施率などの数値目標達成が必要となります。

システム導入により、少ないマンパワーでもミスなく効果的に使いこなせるサービス設計で、データ収集・不調者判定・組織分析にかかる時間を75%削減を実現。散在していた健康関連データを統合管理することで、戦略的な健康投資と効果測定が可能となり、健康経営優良法人の最高位認定を目指す基盤を構築しています。

参考:株式会社コロプラ、Carelyに健康データを一元化〜健康経営優良法人ホワイト500取得を視野に

【大企業】デジタル化による工数151時間を削減した事例

食品メーカーの味の素株式会社では、2001年ごろから社員約4,000人全員に対する個人面談を実施するなど、先進的な健康経営に取り組んできました。しかし、社員の健康情報を紙ベースでファイリング保管する運用だったため、検索性が悪く情報確認が困難で、保健スタッフの負担が増大していました。

2018年度に総合健康管理システム「HM-neo」を導入し、健康管理業務の包括的なデジタル化を実現。健診データは各医療機関から直接CSV形式で送付してもらい、簡単・迅速にシステムに投入できる仕組みを構築しました。従来紙ベースで行っていた個人面談前の問診、面談日時の調整・変更、面談時の情報確認・記録、事後連絡などもシステム上で一貫して処理できるようになりました。

導入効果として、社内の保健スタッフの総実労働時間は構築前との比較で1人当たり151時間/年削減を実現。ペーパーレス化により物理ファイルの保管や移送も不要となり、業務効率化で生まれた時間を活用して保健スタッフ同士の連携強化や新施策検討に取り組んでいます。

さらに社員向けポータルサイト「MyHealth」も構築し、健診データや勤怠データを集約表示することで、社員のセルフケア意識向上も図っています。デジタル化による業務効率化と健康経営の高度化を両立した先進事例として注目されています。

参考:HM-neo導入事例「味の素流”健康経営®を支えるシステムHM-neo」

導入しやすい設計で、企業の健康支援を確実にサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

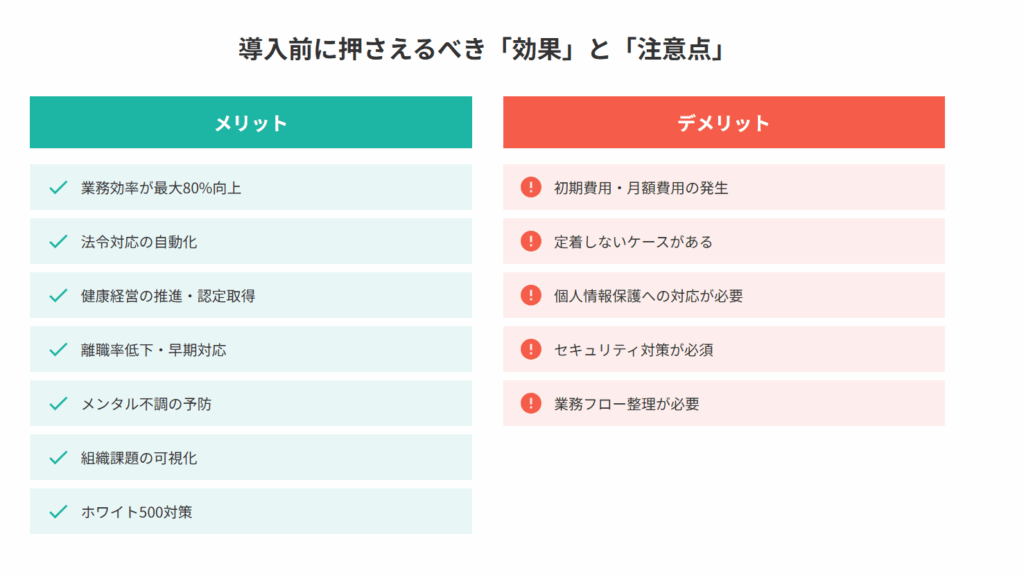

健康管理システムを導入するメリットとデメリット

健康管理システムの導入を検討される経営者・人事担当者の皆様にとって、実際に何が得られ、どのようなリスクや注意点があるのかを理解することは非常に重要です。

ここでは、メリットとデメリットを整理してご紹介します。

健康管理システム導入のメリットは以下が挙げられます。

- 業務効率の向上

健康診断の予約や結果データの入力、受診勧奨などの事務作業を自動化できるため、従来の手作業と比べて半分以下、場合によっては7〜8割の工数削減を実現できます。担当者は煩雑な事務作業から解放され、より付加価値の高い健康施策の企画や従業員への個別フォローに時間を割けるようになります。

- 法令対応の簡素化

労働基準監督署への報告が義務化されている健康診断結果について、多くの健康管理システムには労基署報告集計機能が実装されており、「有所見者の数」などをすぐに集計し、算出できます。2025年1月からは健康診断結果報告書の電子申請が義務化されるため、システム導入による対応力強化は必須といえるでしょう。

- 健康経営の推進

健康診断結果、ストレスチェック結果、残業時間、面談記録などをデータ化し、健康管理システムで一元管理することによって、数値の傾向などから従業員の健康状況を把握できます。部署別や職種別での健康課題の可視化により、効果的な健康施策の立案が可能になります。

- ホワイト500対策

健康経営優良法人制度の大規模法人部門で上位500社が認定される「ホワイト500」の取得には、健康データの適切な管理と分析が不可欠です。健康管理システムは健康経営優良法人認定に必要なデータを効率的に収集できるため、認定されやすくなります。

- 離職率低下

システムによる健康データの分析により、過重労働に陥りそうな人がいたら自動でアラートを出したり、「この部署には休職・離職につながる高リスクの従業員が多いので、働き方を改めた方がよい」といった指摘が可能になり、早期対応による離職防止効果が期待できます。

- メンタル不調の予防

ストレスチェック結果の分析から適切なアプローチの提案まで支援し、産業医面談や高ストレス者面談、長時間残業面談などの管理も一元化できるため、より従業員個々にフォーカスした休職・離職対策を講じることができます。

- 組織課題の可視化と改善

各事業所や各部署という切り口で数値の把握ができるため、「脂質の高い部署」や「メンタル面での面談が多い部署」などの傾向が分かるようになります。データに基づく組織改善により、根本的な健康課題の解決につなげることが可能です。

上記のメリットがある一方で、健康管理システム導入のデメリットは以下が挙げられます。

- 初期費用・月額費用の発生

健康管理システムの導入には、基本的に初期費用がかかります。企業規模や従業員の人数、使用する機能・サービスによっていくつかの料金形態があり、継続的なランニングコストも発生します。費用対効果を慎重に検討する必要があります。

- 定着しないケースがある

機能が多すぎるが故に使い勝手が悪くなり、本当に必要な機能を使いこなせなくなる可能性があります。また、高い料金を支払っているのに、実際には使わない機能ばかり、というケースもあります。導入前の十分な検討と従業員への教育が重要です。

- 個人情報保護への対応

従業員の健康情報は機微な個人情報であり、適切な管理体制の構築が必要です。従業員の健康状態に関するデータは個人情報に関わるため、適切なプライバシー対策やデータの保護が求められ、データの利活用や分析が限られる場合もあります。

- セキュリティ対応

クラウド型システムの場合、データ漏洩リスクへの対策が不可欠です。オンプレミス型の場合は、自社でのセキュリティ対策とサーバー管理が必要になります。

- 導入時の業務フロー整理が必要

自社独自の産業保健活動や運用方法がある場合、健康管理システムを運用しても柔軟に対応できない可能性があります。既存の業務フローとの整合性を図り、必要に応じてカスタマイズや運用方法の見直しが求められます。

健康管理システムの導入は、短期的なコスト削減ではなく、従業員の健康管理による長期的な業績向上に寄与するための施策として捉えることが重要です。

自社の課題や目的を明確にした上で、適切なシステム選択と運用体制の構築を行うことで、これらのメリットを最大限に活用できるでしょう。

下記記事では健康管理システムを導入することで企業にもたらす影響について具体的に解説しています。あわせてご覧ください。

健康管理システムで何が変わる?その仕組みと失敗しない運用方法を解説!

まずはお気軽にご相談ください。

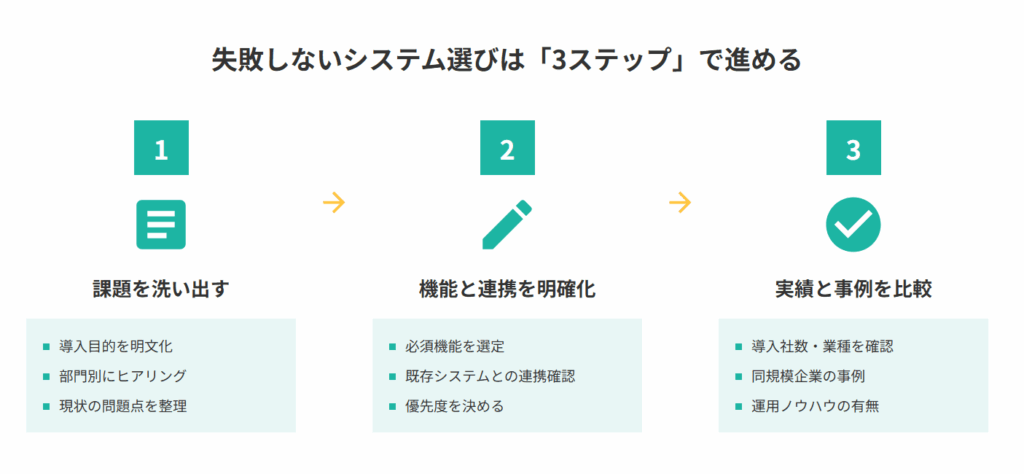

自社に合った健康管理システムを選ぶ3つのステップ

健康管理システムの選定は、自社の課題や目的を明確にした上で段階的に進めることが成功の鍵となります。

ここでは、失敗しない選び方を3つのステップに分けて詳しく解説します。

また下記記事ではおすすめ健康管理システムについてまとめています。是非ご覧ください。

【2025年最新】健康管理システムの導入におすすめ14選!選び方のコツも

自社の課題を正しく洗い出す

健康管理システム導入で最初に取り組むべきことは、「健康管理システムにどんなことを期待しているのか」という点から考えていくとスムーズです。

まず「なぜ健康管理システムを入れたいのか」を明文化することから始めましょう。

導入目的は大きく以下のカテゴリに分類できます。

- 法令対応:労働基準監督署への報告書作成自動化、ストレスチェック義務対応など

- メンタル対策:高ストレス者の早期発見、離職リスク軽減など

- 健康経営:健康経営優良法人認定、ホワイト500取得など

- 業務効率:健康診断予約管理、データ入力工数削減など

実施自社が抱える健康管理上の課題を洗い出し、それに直結する機能を導入しましょう。

部門ごとに課題は異なるため、人事・産業医・情報システム部門などからヒアリングを行い、現場の課題を集約することが重要です。

- 人事部門:健康診断管理の煩雑さ、法定報告書作成の負担など

- 産業医:健康データの分析性、面談記録の管理効率など

- 情報システム部門:既存システムとの連携、セキュリティ要件など

導入目的を明確にすることで、「不要な機能を避ける」「導入後の失敗を防ぐ」ことができ、目的にそぐわない機能を有したシステムを導入した場合、使いこなせない可能性を回避できます。

必要な機能と連携範囲を明確にする

課題の洗い出しができたら、自社の業務フローにおいてどの業務をシステムで自動化・効率化したいかを整理します。

健康管理システムの主要機能を以下のように分類し、自社にとっての優先度を決めましょう。

- 必須機能:健診結果管理、ストレスチェック、労基署報告書作成など

- あれば便利:面談記録管理、長時間労働者抽出、健康リスク分析など

- 不要:使用予定のない機能(特殊健診対応、多言語対応など)

特に従業員数の多い企業では、健康管理システムに従業員情報をゼロから入力する作業は大きな負担となります。

既存システムとの連携可能性を確認することが重要です。

主要な連携対象システムは以下があります。

- SmartHR:「SmartHR」から「Carely」へワンクリックで簡単に従業員情報の同期が可能

- 勤怠管理ソフト:ジョブカン、KING OF TIME、チームスピリットなど

- 給与計算システム:freee人事労務、マネーフォワードクラウド給与など

既に導入している勤怠管理・労務管理システムと連携できれば、従業員情報を簡単に移行できるため、導入の手間を大きく削減できます。

API連携が可能なシステムを選択することで、データの二重入力を防ぎ、運用効率を大幅に向上させることができるでしょう。

候補システムの実績と導入企業を比較する

最終的なシステム選定では、自社と同規模、同業種、同様の課題を持った企業の導入事例を見ることで、自社で健康管理システムを導入した際のイメージを掴みやすくなります。

候補システムの導入実績を以下の観点で比較しましょう。

- 導入社数:サービスの安定性や信頼性の指標

- 対応業種:自社業界での実績があるか

- 従業員規模:自社と同規模での運用実績があるか

- 継続利用率:導入後の満足度を示す指標

導入事例が豊富なシステムは、実運用ノウハウがあり、トラブル回避につながりやすいという特徴があります。

特に以下の点を重視して事例を確認することが重要です。

- 導入前の課題:自社の課題と類似しているか

- 選定理由:重視したポイントが自社と合致するか

- 導入効果:具体的な数値での改善効果

- 運用上の工夫:自社で参考にできるノウハウがあるか

自社と近い業種・企業規模・課題を持った企業の導入例があるかどうかが重要な判断基準となります。

これらの事例を参考にすることで、導入後の運用イメージを具体化し、失敗リスクを最小限に抑えることができるでしょう。

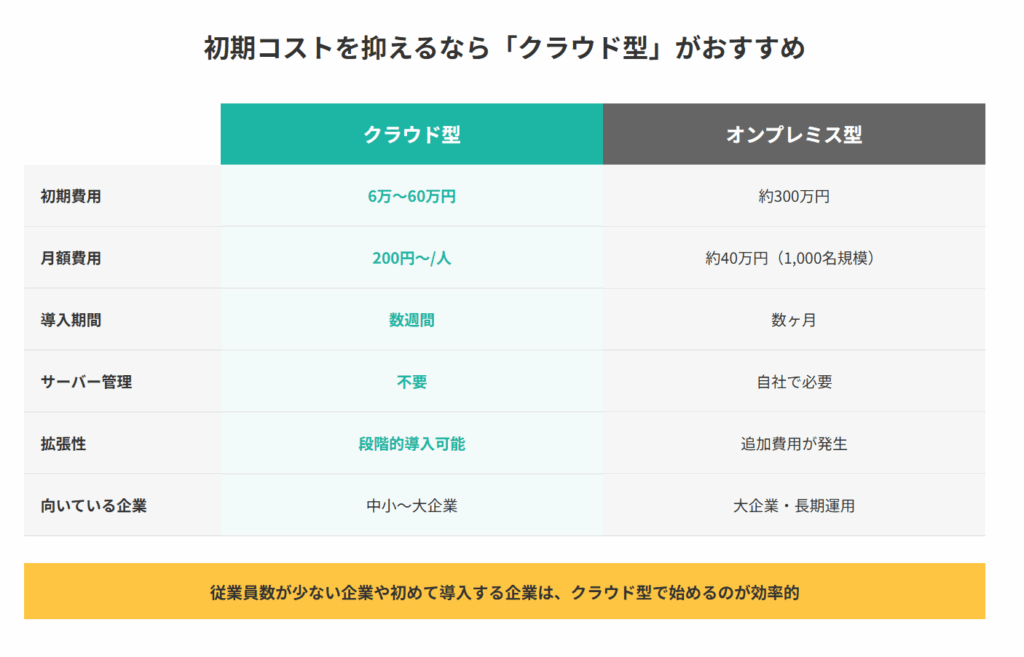

健康管理システムを安く導入する方法

健康管理システムの導入費用を抑えたいと考える企業が多い中、賢い導入戦略により大幅なコスト削減が可能です。

ここでは、実際の導入費用を最小限に抑える5つの効果的な方法をご紹介します。

クラウド型で初期費用を抑える

健康管理システムの導入形態には、クラウド型とオンプレミス型(パッケージ型)がありますが、クラウド型健康管理システムの初期費用は6万円〜60万円が目安で、パッケージ型のようにサーバーの構築が必要ないため、従業員数が少ない企業であれば初期費用はそれほど高くありません。

クラウド型の主要メリットは以下があります。

- サーバー構築不要:自社でサーバーを準備する必要がなく、大幅な初期費用削減が可能

- 短期間での導入:設定期間が短く安いのはクラウド型で、数週間での稼働開始が実現できます

- 段階的導入が可能:サブスクリプション形式のため、毎月の支払いで無理なく導入を進められます

一方、オンプレミス型の場合は初期費用:300万円程度、利用料:40万円程度(従業員数1,000名の場合)と高額になるため、初期コストを重視する企業にはクラウド型がおすすめです。

従業員数に応じた料金体系を見極める

月額費用は、「一人当たりの月額利用料×ユーザー数」の従量課金型と「一社あたりの月額利用料」を設定している場合があるため、事前に見積もりした上で検討しましょう。

多くのサービスが「従業員数ベース」の従量課金を採用していますが、料金体系の仕組みを理解することが重要です。

料金体系の種類と特徴は以下です。

- 完全従量課金制:従業員1人あたり月額50円〜300円程度

- スライド制:従業員数の増加に応じて単価が下がる仕組み

- 段階固定制:一定の従業員数まで固定料金、超過分は従量課金

従業員1人あたり200円〜/月の低価格で利用できます。

クラウド型ですがボリュームディスカウントがあるため従業員数の多い企業にもおすすめなシステムもあるため、自社の従業員数での長期的なコストを試算することが大切です。

健康経営に関する助成金や認定制度の活用を検討する

健康経営に関連したさまざまな施策に対する助成金は存在します。

健康経営を実現・継続する企業の多くが、こうした助成金を得て、さまざまな施策に活かしています。

経済産業省や一部自治体では、健康経営優良法人の取得に向けた支援金・補助事業があります。

活用可能な主要助成金は以下です。

- 働き方改革推進支援助成金:健康管理システム・在庫管理システム・経理システムを導入すると、情報の一元管理や自動化を実現し、従業員の手作業を減らせます

- 業務改善助成金:業務効率化を目的としたシステム導入に活用可能

- 受動喫煙防止対策助成金:職場環境改善の一環として申請可能

助成金や補助金を受け取って健康経営を導入すれば、社会的な信用向上につながることが挙げられますという副次的効果も期待できます。

既存の人事・勤怠システムと連携可能なサービスを選ぶ

既に導入している勤怠管理・労務管理システムと連携できれば、従業員情報を簡単に移行できるため、導入の手間を大きく削減できるでしょう。

システム間の連携により「二重入力」「手作業の転記」が不要になり、間接コストが大幅に削減されます。

主要な連携対象システムは以下です。

- SmartHR:「SmartHR」から「Carely」へワンクリックで簡単に従業員情報の同期が可能

- 勤怠管理システム:ジョブカン、KING OF TIME、チームスピリットなど

- 給与計算ソフト:freee人事労務、マネーフォワードクラウド給与など

既存システムとのAPI連携が可能なサービスを選択することで、データの手動入力作業を削減し、運用工数の大幅な削減を実現できます。

小規模から導入する

健康診断管理などの最小構成(ミニマム機能)から始めて、必要に応じて拡張していく方法がコスト抑制につながります。

健康管理システムを導入する目的に応じて必要な機能は異なるため、なぜ健康管理システムを導入するのかを考える必要があります。

以下は、段階的導入のステップ例です。

- 第1段階:健康診断結果管理のみ

- 第2段階:ストレスチェック機能を追加

- 第3段階:産業医面談管理、長時間労働者管理を拡張

- 第4段階:健康データ分析、予防施策機能まで拡充

全機能をいきなり導入するより、まずは定着性と運用負荷を確認した上で段階拡張することが推奨されます。

この方法により、初期投資を抑えながら徐々にシステムの価値を実感し、ROIを確認しながら機能拡張を進めることができるでしょう。

健康管理システムは長期運用が基本です。従業員が多い企業では長く運用するほどパッケージ型のほうがお得になるケースがあるため、検討してみましょうとあるように、長期的な視点でのコスト試算も重要です。

自社の規模と成長計画を踏まえ、最適な導入戦略を選択することで、費用対効果の高い健康管理システム導入を実現できます。

下記では健康管理システムの費用や料金相場を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

健康管理システムの費用・料金相場を徹底解説!コストを安く抑える方法も

従業員の健康管理なら「Givefit」

これまで健康管理システムの導入事例やメリット・デメリット、選び方について詳しく解説してきました。

健康管理システムの重要性はご理解いただけたと思いますが、実際にシステムを選ぶ際は、自社の課題や目的に最適なサービスを見つけることが重要です。

そこでおすすめしたいのが、健康管理アプリサービス「Givefit」です。Givefitは、記事冒頭でもご紹介した通り、以下のような強みを持つ健康管理サービスです。

Givefitの主要な特徴

- 毎日の健康を簡単に記録できる:直感的な操作で従業員が継続しやすい仕組みを実現

- 手軽に健康管理ができるから始めやすい:複雑な設定や専門知識不要で、導入初日から活用可能

- リーズナブルに従業員の健康管理が行える:コストパフォーマンスに優れた料金設定

- 業務改善につながる健康管理:従業員の健康データを分析し、組織全体の生産性向上をサポート

健康管理システムの導入を検討されている企業の皆様にとって、Givefitは理想的なソリューションとなります。

従業員一人ひとりの健康状態を可視化し、データに基づいた効果的な健康施策の実施により、組織全体のパフォーマンス向上を実現します。

健康経営の推進、法令遵守の確実な実行、業務効率の大幅改善など、本記事でご紹介した健康管理システムのメリットを、Givefitなら手軽に実感していただけます。

ぜひ一度、Givefitの詳細をご確認いただき、貴社の健康管理体制強化にお役立てください。

従業員の健康は企業の最も重要な資産です。Givefitと共に、持続可能で効果的な健康経営を始めてみませんか。

.png)